御殿場線の旧型国電が廃止された後、その幻影を追って訪ねたのが身延線であった。

車輛を一輛一輛撮影する形式写真という分野がある事を知り、それを真似てのことではあるが、まだ小学生だった私のやることであり、量的にも技術的にも中途半端な内容で終わっている。当時のおこづかいと現像代とを勘案すれば、こんなものだろうか。

運転台側を前方にして斜め横から撮影する形式写真の鉄則も知らず、4位側から撮影したものも多数ある。

しかし、このアングルから撮影される人は少ないため、逆に資料として使えるのではなかろうか。

また、車体にペイントされている形式等の情報をメモしていたため、それらを掲載することにした。

全般検査の記録などは、書籍からは得にくいのではないだろうか。

2015年8月 記

クハ47005

形式 クハ47

自重:33.0t 換算:積 4.0 空 3.5

全検:大船工 55年11月 定員:108人 所属:静ヌマ

座席:クロスシート 数:79席

台車:TR23

製造初年:昭和6年 改造年:昭和32年(更新)

前形式:-

撮影:1981.05.17. 富士駅

昭和6年製造の横須賀線用モハ32系として誕生し、原形式を引き継いでいるタイプ。身延線には001、003、005〜008の8輛が在籍していた。前部客室ドアと乗務員扉が隣り合っているのが特徴。 クロスシート(ボックス席)が片側で8組(計16組)あり、ボックス席毎に窓2組で配置され、優美な外観を成していた。後部右(3位)には便所を配備。

クハ47100

形式 クハ47

自重:32.9t 換算:積 4.0 空 3.5

全検:- 定員:108人 所属:静ヌマ

座席:セミクロスシート 数:70席

台車:TR23

製造初年:昭和8年 改造年:昭和32年(更新)

前形式:クハ58002

撮影:1981.06.21. 富士駅

モハ42系の制御車クハ58のうち未改造のものを戦後に便所を取付けた前面に扉があるタイプ。 身延線には100、106、110、112の4輛が在籍していた。 クロスシート(ボックス席)が片側で6組(計12組)、客室ドア付近は4人掛シート5組、2人掛1組が配されていた。

クモハ51806

形式 クモハ51

自重:45.4t 換算:積 5.0 空 4.5

全検:大船工 54年7月 定員:120人 所属:静ヌマ

座席:セミクロスシート 数:64席

台車:DT12

製造初年:昭和11年 改造年:昭和45年(低屋根化)

前形式:クモハ51006

撮影:1981.05.17. 富士駅

モハ51系の制御電動車モハ51を身延線投入時に低屋根化したもののうち、運転席が乗降扉の前まで張り出していたタイプで、804、806、808、810、812の5輛が在籍していた。 前部は半径3000mmの半流線形のマスクであった。

富士駅の記憶

東海道本線を沼津から下ってくると、沿線に製紙・パルプ関連の工場が現れる。 その工場群のタンクにトウモロコシのキャラクターが描かれており、これを車窓から見るのが楽しみの一つであった。

富士駅で身延線は北側の1、2番線の島式ホームであるため、形式写真が撮れるのは対岸の東海道本線上り3番ホームから、2番線に入線した車輛を撮影できた。

ただし、3番線の静岡側先端は身延線より短いため、車輛前面が撮影できない位置関係でもあった。

また、沼津側(身延線起点側)は上部に駅舎コンコースがあり、非常に暗く、悪条件下での撮影であった。

今になって思えば、この駅は形式写真を撮るには不向きだったのである。

このコンコースにはドムドムハンバーガーの店舗があり、小学生でも気軽に買える有難い存在であった。また、駅のベンチか何かに「壺屋」と書かれた広告があり、家に帰ってから母に読み方を聞いたことも思い出した。

荷物や郵便を電車が輸送していた時代の特徴であるテルハ(跨線型の荷物専用エレベーター)が主要駅にはあり、いくつかの写真の背景に写り込んでいる。

ただ、駅前が商業の中心であった社会は過去のものとなり、背景に写るイトーヨーカドー富士店は2010年に閉店。建物も取り壊されたそうだ。記憶の基準点がまたひとつ消えてしまった。

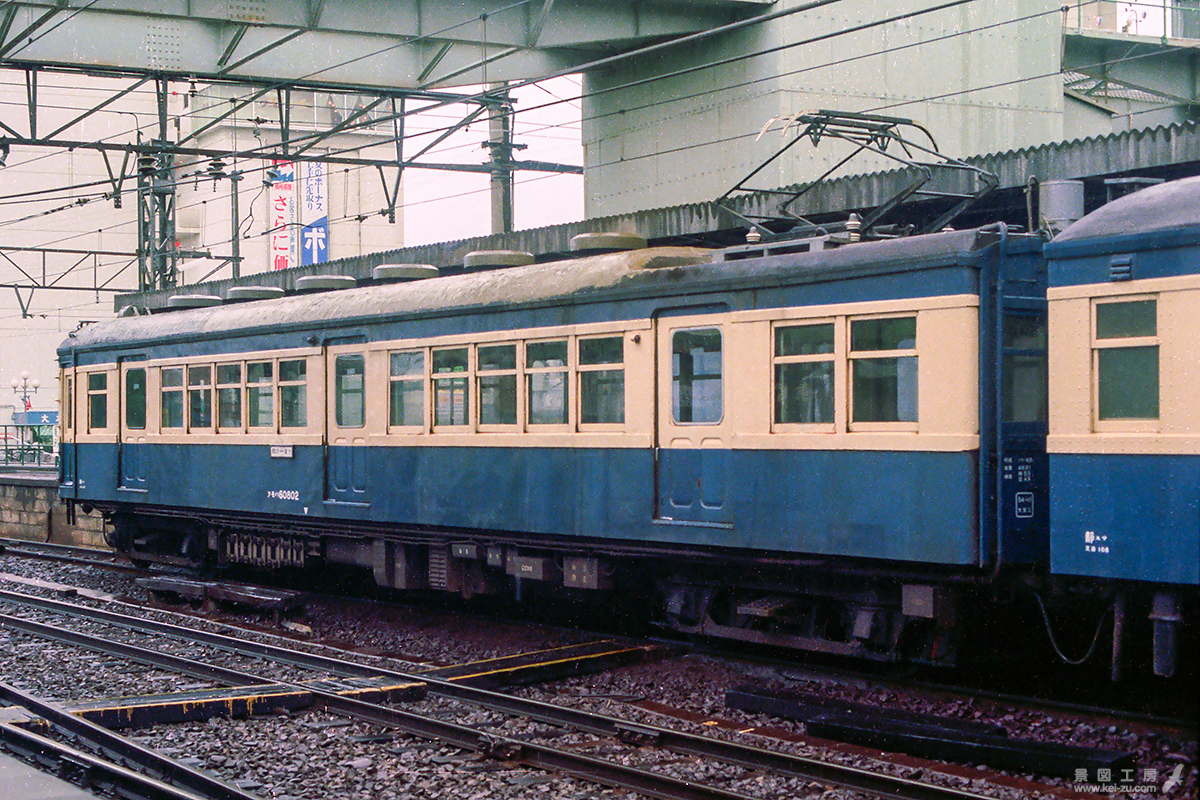

クモハ60802

形式 クモハ60

自重:45.4t 換算:積 5.0 空 4.5

全検:大船工 -- 定員:136人 所属:静ヌマ

座席:ロングシート 数:56席

台車:DT12 電動機:MT-30

製造初年:昭和17年 改造年:昭和45年(低屋根化)

前形式:クモハ60073

撮影:1981.05.17. 富士駅

モハ40系の制御電動車モハ60を身延線投入時に低屋根化したものので、していたタイプで、800、802、804、806、808、810、812、814、816の9輛が在籍していた。 トップナンバーの800は前照灯が屋根と一体型で、窓にシルとヘッダーのないタイプであった。

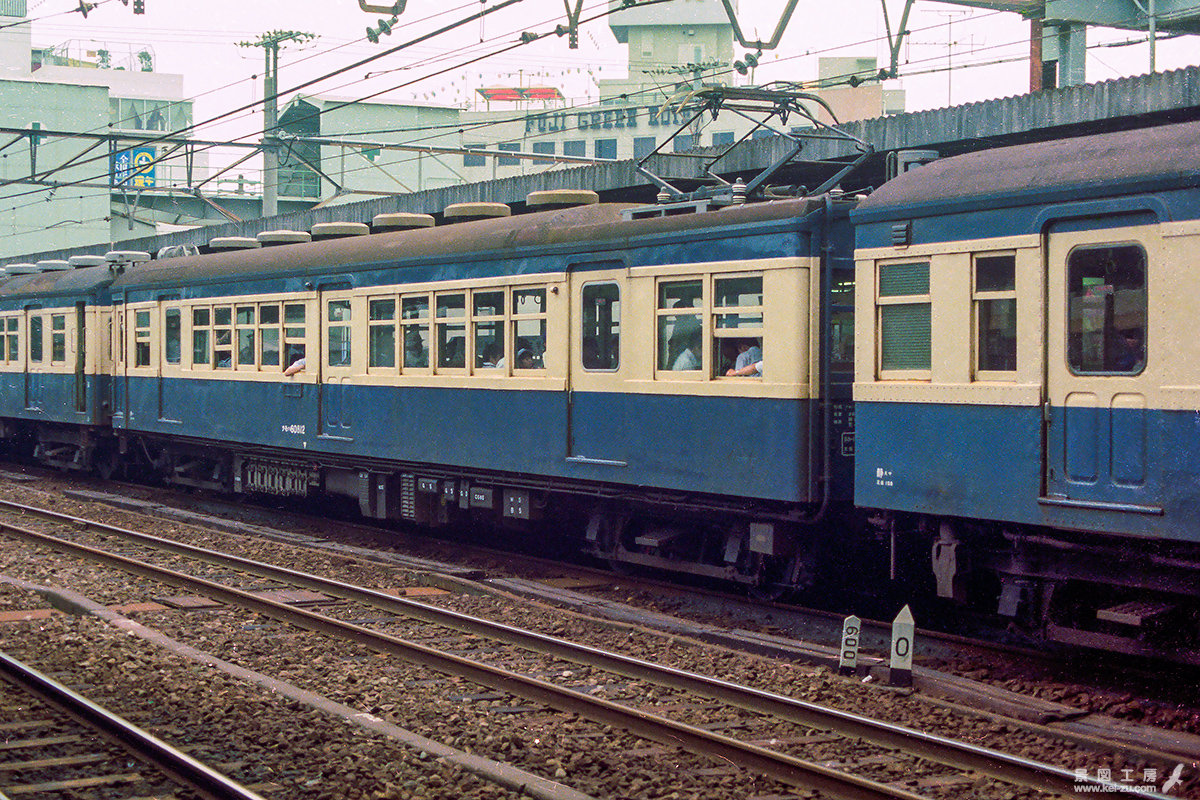

クモハ60812

形式 クモハ60

自重:46.6t 換算:積 5.5 空 4.5

全検:大船工 55年11月 定員:136人 所属:静ヌマ

座席:ロングシート 数:56席

台車:DT12 電動機:MT-30

製造初年:昭和17年 改造年:昭和45年(低屋根化)

前形式:クモハ60115

撮影:1981.06.21. 富士駅

クモハ60802と図面上は同形式であるが、写真を比べてみると、こちらは中央の乗降ドアが原形のままであるのに対して、前後のドアは窓がHゴム化され、下部のプレス構造もない。 また、この時期だけなのかもしれないが、車輛後部の縦樋までクリーム色の塗装が施されていたのが見て取れる。

クハ55319

形式 クハ55

自重:31.0t 換算:積 4.0 空 3.0

全検:大船工 55年3月 定員:136人 所属:静ヌマ

座席:ロングシート 数:56席

台車:TR23

製造初年:昭和16年 改造年:昭和35年(運転台取付)

前形式:サハ57047

撮影:1981.06.21. 富士駅

モハ40系の付随車サハ57に運転台を取り付けたもので、身延線のクハ55は301、319、440、441の4輛が在籍していた。図面上、301と319は同一でシルとヘッダーを有し、前面の扉には幌受けも残っており、原形に近い外観をしていた。

クハ55441

形式 クハ55

自重:31.0t 換算:積 4.0 空 3.0

全検:-- 定員:136人 所属:静ヌマ

座席:ロングシート 数:53席

台車:TR23

製造初年:昭和14年 改造年:昭和38年(便所取付)

前形式:サハ57014→クハ55323

撮影:1981.08.23. 富士駅

常磐線などで増発する列車の制御車の不足から、モハ40系の付随車サハ57に運転台を取り付けクハ55として改造された。その後、地方へ転出するに至り便所が付加された 。

クハ68093

形式 クハ68

自重:31.0t 換算:積 4.0 空 3.0

全検:-- 定員:120人 所属:静ヌマ

座席:セミクロスシート 数:64席

台車:TR23

製造初年:昭和15年 改造年:昭和33年(更新)

前形式:クハ55075

撮影:1981.08.23. 富士駅

戦時中に3扉ロングシートのクハ55として製造された車輛を、戦後、セミクロスの需要に伴い改造し、クハ68に編入したもので、同一タイプは4輛あった。身延線には093、095、103の3輛が在籍していた。5連窓の中央3枚でボックス席2組に対応する配置であった。

クハ68095

形式 クハ68

自重:31.0t 換算:積 4.0 空 3.0

全検:-- 定員:120人 所属:静ヌマ

座席:セミクロスシート 数:64席

台車:TR23

製造初年:昭和15年 改造年:昭和33年(更新)

前形式:クハ55077

撮影:1981.05.17. 富士駅

経歴、図面上はクハ68093と同一の車輛であるが、運転台窓下のタイフォンの有無や窓の形状などディテールの差異が見受けられる。

クハ68109

形式 クハ68

自重:31.0t 換算:積 3.5 空 3.0

全検:大船工 55年11月 定員:120人 所属:静ヌマ

座席:セミクロスシート 数:64席

台車:TR23

製造初年:昭和15年 改造年:昭和33年(更新)

前形式:サロハ46102→クロハ59024→クハ55108

撮影:1981.05.17. 富士駅

モハ42系付随車であるサロハ46を種車とした車輛で、側窓の幅と間隔に特徴がある。

サロハ46の2等室はボックス席に対し、窓:700、躯体:100、窓:700、躯体:260(mm)を一組の寸法としていた。一方、3等室は窓:600、躯体:100、窓:600、躯体:100(mm)と、それでもシートピッチが1300のゆったりしたものであった。

クハ68109の客室窓は前から4,5,6番目が600mmと他より100mm狭く、このことから3等席側に運転台が取付けられたことが伺える。中央乗降扉の両脇の窓2枚ずつは改造時に位置が変更されたようだ。

よって原形をとどめた配置の客室窓は前から2,3,4,5枚目および後部の6枚(10〜15枚目)と思われる。

座席と窓の位置が不一致な状況も興味深い。

静ヌマ 旧型電車配置表 (昭和55年当時)

| 形 式 | 車 番 |

|---|---|

| クモハ12 | 001 |

| クモハ41 | 850 |

| クモハユニ44 | 800 801 802 803 |

| サハ45 | 008 012 |

| クハ47 | 001 003 005 006 007 008 051 053 055 057 059 061 063 065 067 100 106 110 112 |

| クモハ51 | 800 802 806 808 810 812 814 816 818 820 822 824 826 828 830 850 852 |

| クハ55 | 301 319 440 441 |

| クモハ60 | 800 802 804 806 808 810 812 814 816 |

| クハ68 | 019 093 095 103 107 109 |

| モハ62 | 000 001 500 501 502 503 |

| クハ66 | 000 001 002 300 301 303 |

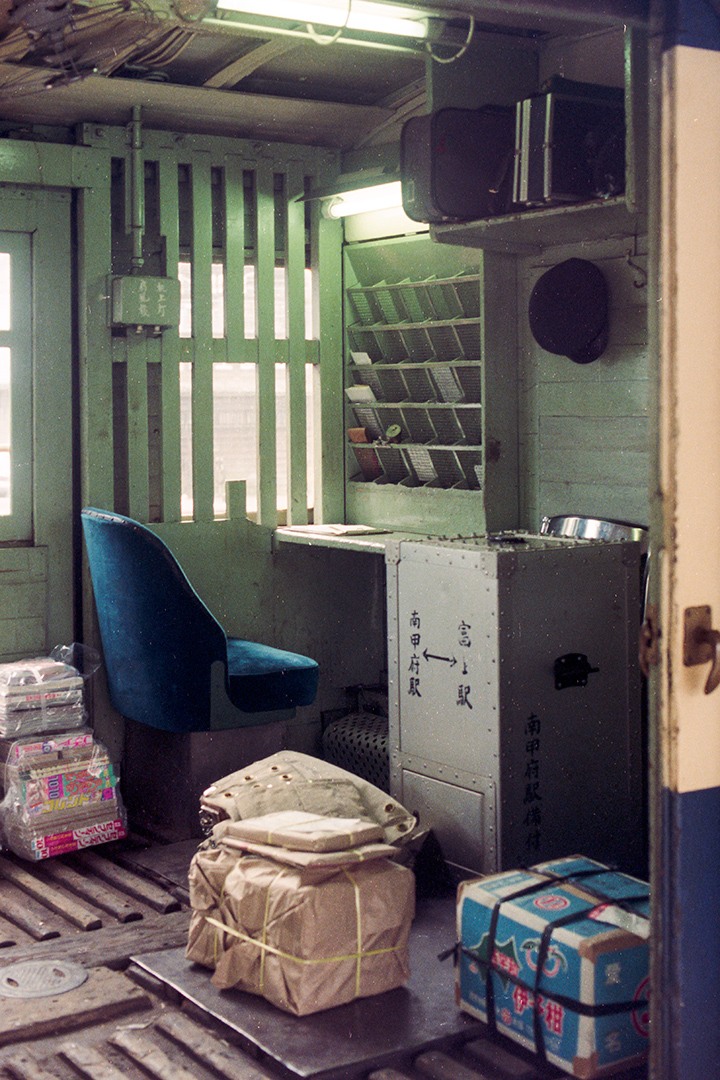

クモハユニ44801

形式 クモハユニ44

自重:47.0t 換算:積 5.5 空 4.5

全検:大船工 55年11月

定員:72人 所属:静ヌマ

座席:セミクロス 数 48席

台車:DT12

製造初年:昭和10年 改造年:昭和31年(低屋根化)

前形式:モハユニ44002

撮影:1981.05.17. 富士駅

横須賀線用に製造されたモハ42系郵便荷物旅客混合車のモハユニ44を身延線に転出する際に低屋根化した車輛で、4輛が800番台に改変された。

800〜802の3輛が同一タイプで、803のみ別時期の改造で部分低屋根となった。

荷物室の写真からは、週刊のマンガ雑誌などが見て取れる。小包等は郵便局ではなく駅に受け取りにいくこともあった時代で、まだ鉄道が物流の要を成していた時代の光景である。

内装は、天井は化粧板が施工されておらず、木製のフレームがむき出しである様子が伺える。右に写る灰色の箱は金庫だろうか。

クモハユニ44801の客室

クモハユニ44801の荷物室

クハ66002

形式 クハ66

自重:35.8t 換算:積 4.5 空 3.5

全検:-- 定員:114人 所属:静ヌマ

座席:セミクロスシート 数:63席

台車:DT13

製造初年:昭和21年 改造年:昭和49年(アコモ化)

前形式:サモハ63073 → クハ79118

撮影:1984.08. 01. 浜松機関区

クハ66002 前面

クハ79の台枠に113系タイプのボディーを搭載したアコモデーション車輌である。

旧形国電の台枠に車体を接合したため、側面の裾の絞り方に不自然さを覚える。

クハ66は全6輌あり、台車は000、001はTR36を、300番台はTR48を履いていた。

002のみクハにも関わらず電動車用のDT13が装備されていた。

これは種車のクハ79118の前身モハ63073がサモハで落成したためである。

サモハとは電動車として計画されながら、物資が乏しい時代であったため電装設備が完了せず、付随車として運用していた形式で、モハ、サハと区別するために付けられた名称であった。

クハ66303

形式 クハ66

自重:35.8t 換算:積 4.5 空 3.5

全検:-- 定員:114人 所属:静ヌマ

座席:セミクロスシート 数:63席

台車:TR48

製造初年:昭和21年 改造年:昭和49年(アコモ化)

前形式:クハ79439

300番台は300、301、303の3輌で、種車は順にクハ79373、423、439。 いずれもクハ79の台車TR48を引き継いでいた。

撮影:1984.03. 西富士宮

DT17台車

写真はモハ62、500番台の台車DT17。

0番台に はDT13が使用されていた。

DT17の設計では軸受けがベアリング装備のコロ軸受けへと向上したものの、軸箱守(=ガイド)はDT12と共通の前時代のものであった。

一方で台車中央部の枕ばねはコイルばねとダンパーを備えた設計となり、これはその後の101系へ引き継がれることになる。

まさしく台車の進化の過程を示した形式であった。

撮影:1981.06.21. 富士駅

手元のノートにはこの他に、形式、自重などを記録したサハ45012、クモハ41850等が書かれていたのだが、肝心の写真が見当たらないことが、悔やまれてならない。