1993年前後は私が大物車を追いかけていた頃であったが、荷下ろしする駅まで追いかけたのは、後にも先にもこの一度きりである。

速度制限のある特大貨物は専ら夜間に運行されるため、積荷時の走行を撮影できるのは稀なのであるが、荷下ろし駅の到着時刻が撮影可能な光量のある時間帯であったため、走行時の撮影も兼ねて遠征することを決めたのであった。

当時は大物車の時刻が掲載されている雑誌は「Rail Magagine」のみであった。主だった駅と終着駅の時刻しか掲載されておらず、それ故、現場ではどんな作業が行われるのか手探りの状態であった。

終着地中部天竜駅は何度か訪れていたため、多少の土地勘があり、走行シーンは通過時刻を予測し易いひとつ手前の下川合付近で迎え撃つことにした。

飯田線を走る特大貨物

編成はDE10-1522 + シキ1000 D1 + シキ1001 D1 + ヨ8404

当日の空は暗い雨雲に覆われ、光量が不十分であった。フイルムはISO感度を400のものにするべきか直前まで迷い、セッティングが遅れた。いざ撮影となりシャッターを押すと意図していない連写が始まった。何が起きたのかというと、当時の一眼レフはフイルムをセッティングし、シャッターを一度押すことで、フイルムの未露光部分まで自動で巻き上げる仕組みになっていたのであるが、この最初のシャッターボタンを押す作業を忘れていたのである。よって、撮影できたコマは1秒以上後のシーンとなり、この写真は完全な失敗作である。

1994.07.17. 下川合 - 中部天竜 間

中部天竜駅に到着した特大貨物列車

1994.07.17. 中部天竜駅

最後尾はヨ8404

荷札を読む限り積荷は新芝浦から来たようだ。

シキ1000 D1

元日本通運所有のシキ1000はのちに国鉄に買い上げられ、JRへと引き継がれた。そのため側面に社章はなく、台車上枠に記載された形式には、JRへ社籍が引き継がれたしるしの ▲シキ1000とある。この当時の常備駅は川島駅。

シキ1001 D1

シキ1000形の荷受梁はD1とD2タイプがあり、荷物の形状により選択される。

荷受梁に記載された形式プレートは裏返すとD2仕様が書かれている。

突放禁止

突放とは走行時に連結された機関車から切り離す作業で、ワムなど普通貨物の編成を組み替える時に、惰性で走行させ、ステップに搭乗した作業員がブレーキのみで速度を調整し、目的の貨車と連結を行っていた。さすがに大物車クラスになると突放は禁止なのだろう。

連結位置機関車次位(積車時)

次の編成都する場合は除く

〈キ] [ヨ] [シキ] [ヨ]

シキ

1001D1

積 9.0

空 5.5

D2の場合は裏返す

ジャッキ受

Dタイプは分割低床型を意味し、荷受梁ごと荷物を積み下ろしできる構造になっている。そのため自動車と同様、ジャッキ受等の指示が荷受梁の側面に記載されている。

貨車車票および特殊貨物検査票

貨車車票

貨車記号番号:シキ1001

発駅及び発駅コード:安善 4512(新芝浦)

品名:ランナー

重量:46.0

着駅:中部天竜

着駅コード : 5233

輸送番特39

7月17日 -(経由) 通入(取卸し)

シート:3 枚

ロープ:- 本

貨物封印環記号番号: -

荷受人:電源開発新豊根発電所

記事:-

特殊貨物検査票

輸送番号:特39

輸送経路:- 線 - 駅経由

積載限界:第5 限界内

最大高:2,915 粍

最大巾:2,460 粍

最大長:5,630 粍

貨物下面と軌条面との間隔:- 粍

検査:6年7月14日 川・貨 客車区

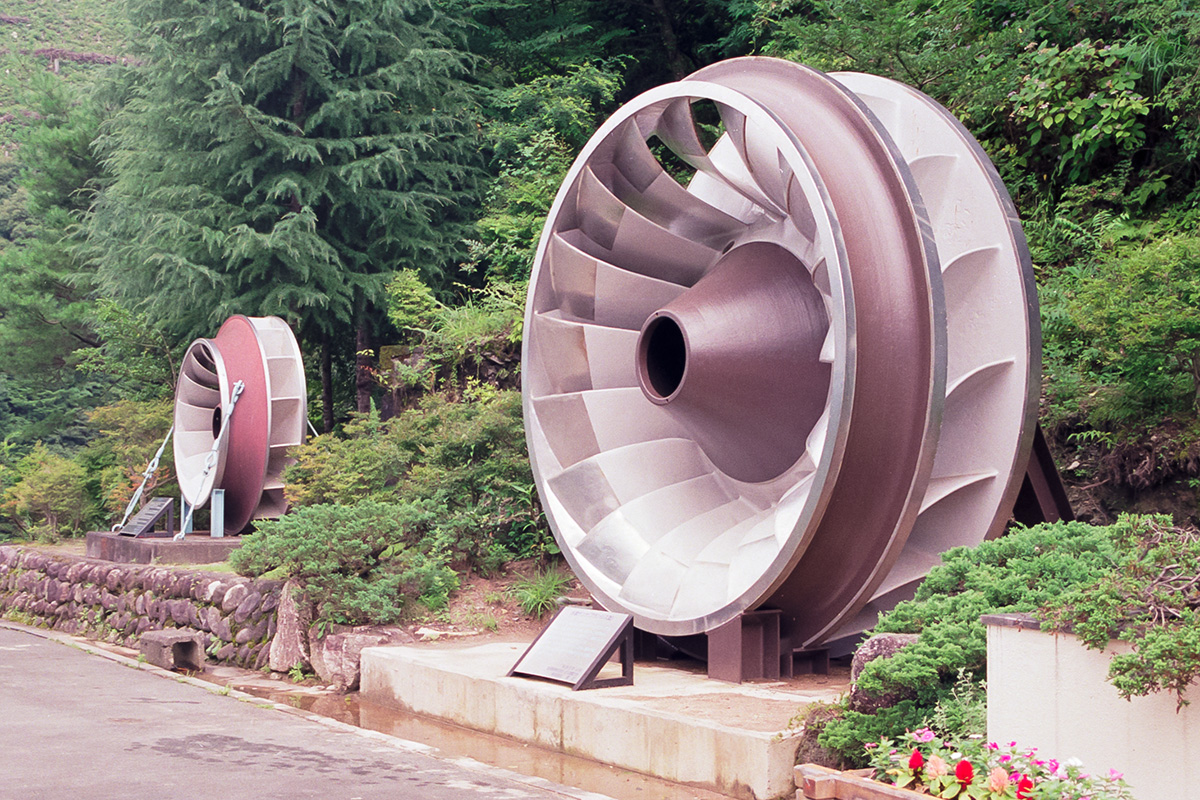

ランナー

積荷に記載されているランナーとは水力発電所で使用されている水車のことで、今回の荷物は半円形のランナー二つを現地で溶接し、ひとつの円形ランナーに仕上げるのである。

荷受人にある新豊根発電所は佐久間ダムにより堰き止められた、佐久間湖の西岸にあり、当駅からはトラックで輸送されることになる。

2-2軸複式ボギー

左側のプレートには「NC6台車 日本車輌」と記載されているのが読み取れる。

タキなどに見られるベッテンドルフ台車で軸受はローラーベアリングである。国内の大物車でこの軸受は初採用ではなかろうか。

荷下ろし位置へ

荷下ろし位置の引込み線へ、特大貨物がED10による後押しで入線した。

普段使用されることのない錆びたレールは、壊れてしまうのではないかと思うほど、ひどく軋んだ音を響かせていた。

作業されていた方の話では、この日の作業はこれで終了し、トレーラーへの積み替えは後日とのことであった。

ネットの情報が溢れる現在ならば、祭り状態になりかねないイベントであるが、当時は同業者0であった。

DE10 1522

所属区名札は「静」。これはJR東海の静岡運転所(当時)の所属で、JR貨物がJR東海に委託して運用していた。

車体足回りがグレーに塗色されていることからもJR東海仕様の車輌だということが判る。