1991年8月24・25日、飯田線へ行く。旧型国電の宝庫として知られたこの路線も、それらが廃車されてから早8年が経つ。’83年6月に119系への置き換えが完了した後も同年8月に旧型国電のさよなら運転がイベントとして行われたが、その後は専ら119系の運用となりその魅力も半減してしまった。現在では119系も当初のスカイブルーに白帯という塗色からJR東海カラーへと変遷している。

今回旅の目的はこの6月にオープンした佐久間レールパークの車両及びイベント列車「ゲタ電」の撮影である。

8月24日に大垣夜行で豊橋へ向かう。この豊橋駅のホームに長々といるのは’82年1月5日以来のことであり、当時の写真に写り込んでいた荷物運搬用のゴンドラ橋が撤去されていたことに多少の寂しさを覚えた。

また、台風の影響で天候が思わしくなく高速シャッターを切ることが出来ず、もう一週間ずらせればと後悔もしたが、実際は一週間後も似たような天候だったようである。

飯田線の山間部は雨の多い地域であるが、この年は10月末までこのような天気が続いたのである。

ともかく、旧型国電全廃といった現状では、佐久間レールパークの存在は大変貴重なものとなっているのである。

’91年11月 記

中部天竜駅

豊橋発6:00の621Mに乗り、車窓から撮影ポイントを探す。あらかじめ湯谷、三河槇原辺りと決めてはいたのだが降りる決心ができずタイミングを逃してしまった。

よって列車は山間部へ突入し心配していた天候は最悪にも雨となってしまう。

とりあえず中部天竜駅まで行きレールパークの様子を調べ、再び豊橋行きで逆戻りすることにした。しかし無計画なために中部天竜駅で1時間20分も待つことになるのであった。

起点から56kmのポスト

上市場(かみいちば) 中部天竜9:15発2720Mで逆戻りし上市場で降りた。無人駅ということは分かっていたが、便所も水道もなく周りには民家こそあれど商店が全くない。夏という季節ゆえ、ことさらに辛い思いをした。

かみいちば

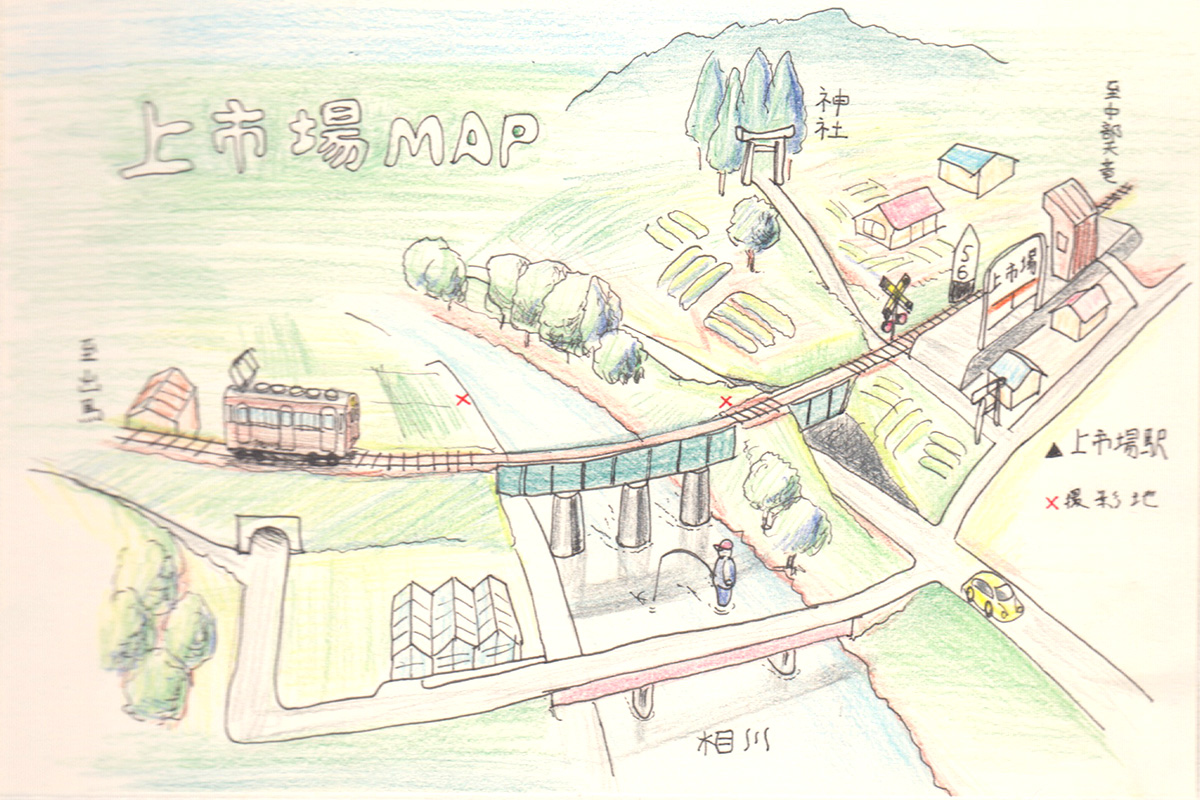

上市場MAP

当時描いたイラストマップ。 まさか地図制作を生業にすることになるとは、その時は微塵も考えていなかった。

熊野神社

暇を持て余し、付近を探索すると荘厳な神社を見つけた。 一の鳥居は線路の北側に位置しているので、飯田線は参道を横断していることになる。

119系 普通列車

119系 普通列車

デビュー当初はスカイブルーに白帯だった119系もいつの間にかJR東海色に変更されていた。

相川の流れ

観光地でも何でもない野外に長時間滞在すると、普通なら気にも留めないものに注意が向くことがある。岸辺の水路は下流の水田へ通じているのであろう。先人たちの遺産であることは間違いない。

9263M 117系 森林浴と佐久間レールパーク号

佐久間レールパークの開園に伴い、アクセスの良い臨時快速が運行された。

同列車

イベント列車「ゲタ電」号

当初はクモハ40あたりが走るのではないかと思っていたが、前日の情報でクモハ12と判明。17m車ではあるが旧型には変わりないので、小雨の降る中で待機していると、やってきたのは原型を留めていない妻切りで貫通扉のある041号車であった。

しかし、その走行音は紛れもなく吊り掛け式モーターのものであり、乾いた音を山村に響かせ、駆け抜けて行った。

その後、クモハ12の形式写真を収めるため、豊橋へ戻る。

この日は17:00には豊橋のホテルへチェックインし、早々と寝てしまった。

豊橋駅

豊橋駅に入線する「ゲタ電」号

種車は昭和2年製造のモハ30形で、昭和39年に前面が平妻化改造されクモヤ22となる。 撮影時に走行していた国鉄車輌としては最古の電車であった。

クモハ12041

クモヤ22112を改造した17m車で、2018年現在はリニア・鉄道館で展示されている。

119系とクモハ12

クモハ119-5104、クモハ12041

同車輌を

2018年現在、この上部あたりにコンコースがあり、駅の様子は様変わりしている。

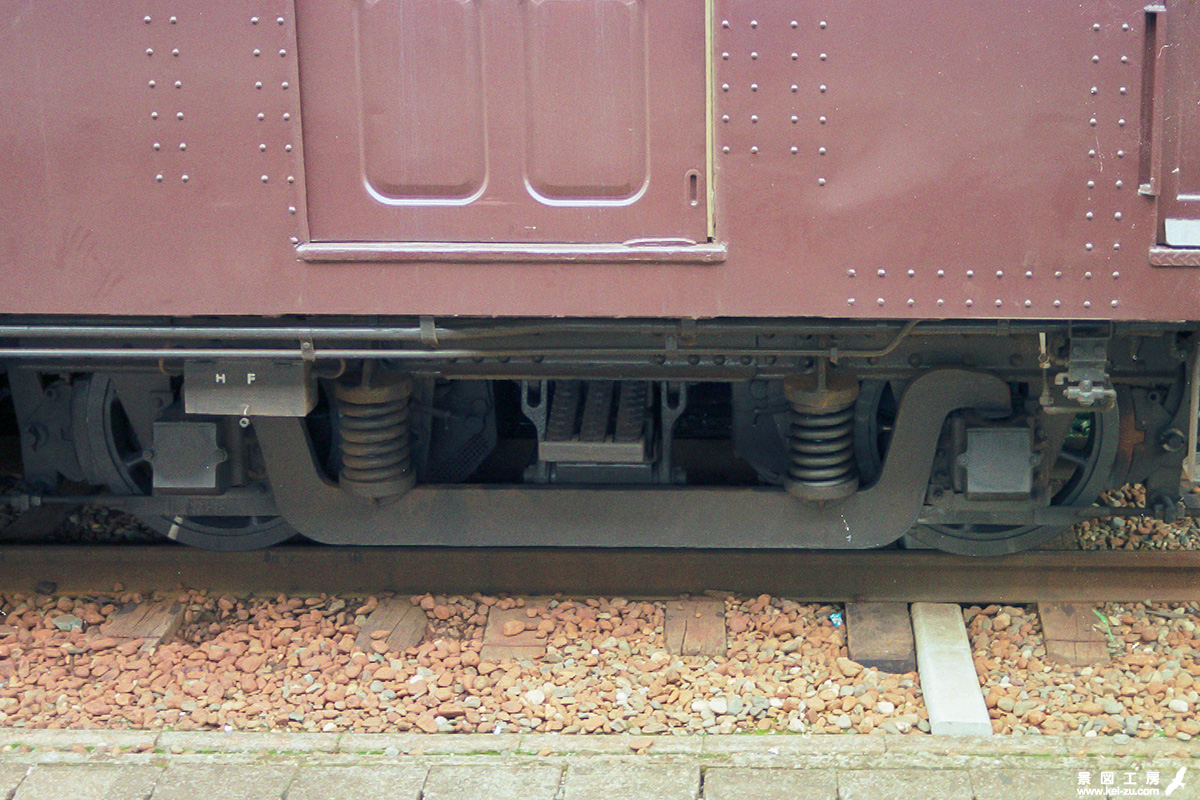

クモハ12041の台車

台車形式はDT10。国電の最も古い台車でもある。

クモハ119-5103

前面の方向幕付近の塗装の一部が剥がれ、旧塗色のスカイブルーを覗かせている。

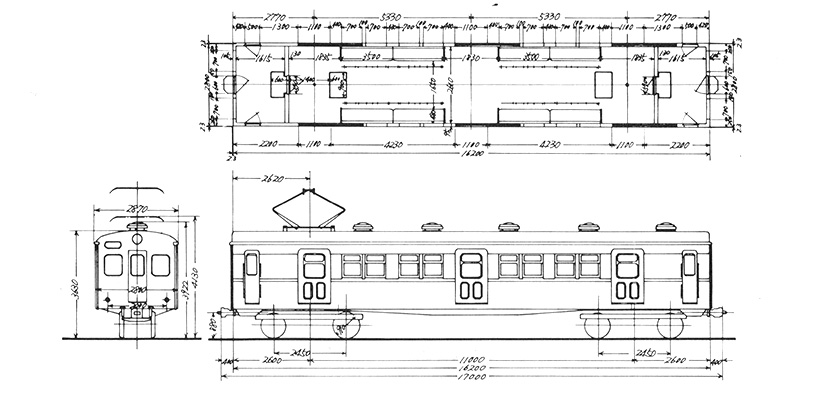

クモハ12041図面