キハ35系は1961(昭和36)年に都市近郊の非電化区間の通勤車輌として誕生した。

初めに配属されたのは関西で、急速に増加する通勤客の輸送に対し路線の電化が整わなかった時代背景がある。

関東では首都近郊の非電化区間において、それまでのキハ20系代替車輌として投入されていった。

キハ35系の外観を特徴づけるものとして、外付けの乗降扉が挙げられる。

筆者はそれまで、如何にも格下の仕様だと高を括っていたのであるが、調べてみるとこの方式へ至る興味深い経緯があった。

当時のローカル線の駅プラットフォームは、汽車時代のまま嵩上げ工事が行われていないものが殆どであった。そのため乗降口にはステップを設けることになるのであるが、キハ35系では初めて3ドアが導入されたことで開口部が多くなり、台枠の構造と荷重の関係から戸袋式は見送られ、代わりに車体外部からドアを吊り下げる方法が採用された。

キハ30は1962(昭和37)年からキハ35系の両運転台車として全106輛が製造された。

片運転台のキハ35との組み合わせは使い勝手が良く、相模線では通勤ラッシュ時には3輌編成で運行していた。

なお、当ページの写真はいずれも1991年2月11日、相武台下駅にて撮影したもので形式写真を若番から掲載することにした。

2021年7月 記

| 項目 | 値 | |

|---|---|---|

| 定員 | 座席数 | ロングシート 56 |

| 立席数 | 72 | |

| 主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |

| 最大幅(mm) | 2,929 | |

| 最大高(mm) | 3,945 | |

| 台車中心間距離(mm) | 13,800 | |

| 自重(t) [ ] 500番台 | 32.4 [32.6] | |

| 動力機関 | 形式 | DMH17H |

| 連続定格出力(ps)/ 回転数(rpm) | 180/1,500 | |

| 台数 | 1 | |

| 最高運転速度(km/h) | 95 | |

| 台車 | 形式 | DT22C , TR51B |

| 軸間距離 | 2,100 | |

| 車体 | 運転台 | 両側 |

| 暖房装置 | 温水 | |

| 便所 | - | |

| 付属装置 | 冷却水容量(ℓ) | 329 |

| 燃料タンク容量(ℓ) | 550 | |

| 便所用水タンク容量(ℓ) | - | |

| 製造 | 初年度 | 1962 |

| 輛数 [ ] 500番台 | 100 [6] |

キハ30 0番台

キハ30 14 後位側

相模線のキハ30は原則として茅ヶ崎寄りが前位で運行していた。 後位側の妻面には車輌換算標記、検査周期標記の記載、幌枠の取付により区別できる。

14号機は前面補強板設置済みの車輌でもあった。

キハ30 25 後位側

25号機は前面左上にタイフォンのある珍しい個体。前位側の同位置にも設置されていたことが他の写真から判明した。

前面補強板未設置車輌で製造銘板全体が青で塗色され、ラインからはみ出ている。

キハ30 29 前位側

ローカル線では尾灯は片方だけ点灯し運行されていた。

これは駅間に列車が1本以上運行しない路線においては、夜間は後部標識(尾灯)は1個以上を点けなければならない省令によるもので、近年では昼間も2個点灯させているものがほとんどである。

キハ30 30 前位側

JRマークは前位側の乗務員扉と客室窓の間で、上端を客室窓と揃える規定があった。

キハ30 41 前位側

前面貫通扉の上部の通風口が開いているのが見て取れる。 運転席側の前面窓右にある矩形のものも通風口だろうか。

キハ30 42 後位側

通勤通学の時間帯には3輛編成で運行されていた。 ユニット編成ではないため使い勝手の良いキハ35系の自由度は高いものがあった。

キハ30 42 床下機器

キハ30は車体中央よりやや前位寄りの床下に駆動エンジンDMH17Hが1基搭載されている。

エンジン形式DMH17Hの意味は

DM=Diesel Motor

H =8気筒( ABCDEFG H = 8番目 )

17=シリンダー容量17(ℓ)

H =DMH17系の9番目のタイプ(1番目は無記号、2番目がAとなる)

キハ30 46 前位側

1位方向からの写真である。

キハ30 46 前位側

同列車の2位側から。

車体側面の形式番号標記の位置は、前位側から1番目と2番目の客室扉間であることが見て取れる。

キハ30 49 後位側

4位側から撮影。

この個体も製造銘板が青枠内に納まらなかった例である。

キハ30 49 後位側

同車輌を3位側から。

キハ30は原則として便所のあるキハ35と編成が組まれていたが、写真の編成はキハ30 49 + キハ30 16であった。

キハ30 59 前位側

前面補強板施工済み車輌。ホームの向い側には試運転回送中の205系500番台が停車している。

キハ30 62 前位側

前面窓が黒Hゴムで施工された車輌の表情はまた一味違った印象を与える。

現在、キハ30 62はいすみ鉄道国吉駅に保存されている。

キハ30 67 後位側

製造銘板がその形状に関係なく塗り分けされていた車輌。 このあたりの仕様は現場に任されていたのだろう。

キハ30 80 前位側

前面補強板施工済み車輌。

前位側の台車がDT22Cで駆動輪はエンジン側の1軸のみである。

キハ30 80 後位側

後位側も同様に補強板施工済みとなっていた。

こちらの台車がTR51Bで付随台車となる。

キハ30 500番台

キハ30 506 後位側

新潟地区用の寒冷地仕様の車輌で昭和39年から翌年にかけて全6輌が製造された。 便所の設備はない。

0番台との外観状の相違はベンチレーターがグローブ型から箱型へ変更された点が挙げられる。

キハ30 車内

キハ35系車内

ロングシートは9人掛けと4人掛けの組み合わせであった。

つり革やモケットは相模線独自の色調に更新されており、

シート下には非常用ドアコックが蓋のない円形の開口仕様であったことが見て取れる。

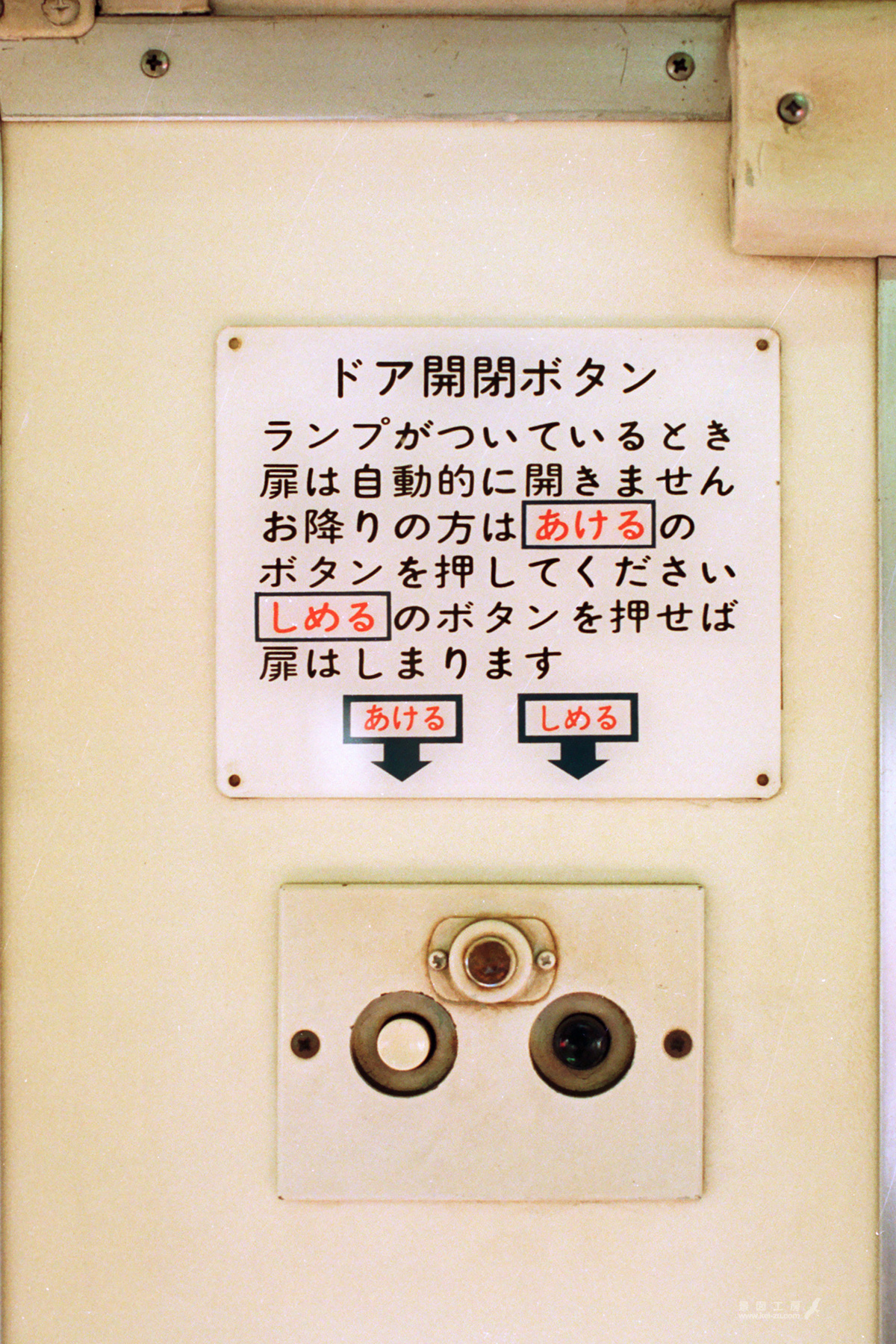

ドア開閉ボタン

ランプがついているとき扉は自動的に開きません

お降りの方は「あける」のボタンを押してください

「しめる」のボタンを押せば扉はしまります