八高線のキハ35系5輌編成

撮影:1993年05月16日 寄居駅

このページは八高線から貨物列車の運用がなくなるとの噂を聴き、遠征した時のキハ35系をまとめたものである。

撮影当時の1993年は、まだ高麗川駅以南が非電化の状態で、ローカル線の雰囲気に溢れる路線であった。

運行していた列車はキハ35系で、せっかくのローカル線の車窓を楽しもうとしていたものの、ロングシートであったことが少々残念な記憶として残っている。

キハ35系には両運転台のキハ30、片運転台のキハ35があり(撮影当時キハ36は既に廃止)、寒冷地仕様の500番台などに細分化される。

また、同形式を運用していた相模線が独自のカラーリングであったのに対し、八高線のキハ35系は朱色5号と呼ばれる国鉄首都圏色(通称タラコ色。さらに経年で色褪せたものは焼きタラコ色と呼ばれた)のままで運用していた。

この他、キハ35をアコモ化したキハ38が導入されており、キハ30・35との混成で2〜5輌編成で運用されていた。

写真はネガから高解像度でスキャニングしたもので、模型制作の資料などに利用して頂ければ幸いである。

2021年8月 記

キハ35 522 他

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

キハ35 522 + キハ35 162

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

ホーム反対側には川越線の103系電車が停車していた。

キハ35 164 他

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

キハ30 526 他

撮影:1993年05月16日 明覚駅

寒冷地仕様の500番台は埋込型ベンチレータで、千鳥に配置されている様子が判る。

明覚駅にて

駅員とタブレットを交換しているのが見て取れる。

右奥へ延びる引込線など昭和の駅の匂いがする。そこには留めておきたい光景があった。

明覚駅を出発するキハ35系

同列車を。ポイント通過時の車体の連結部に魅了される一瞬。

右側のSマークのポイントは合流時に列車が自力で押し広げて通過できる発条転轍器を示す。

キハ30 99

撮影:1993年05月16日 明覚駅付近

キハ30

キハ35系は1961(昭和36)年に都市近郊の非電化区間の通勤車輌として誕生した。

初めに配属されたのは関西で、急速に増加する通勤客の輸送に対し路線の電化が整わなかった時代背景がある。

関東では首都近郊の非電化区間において、それまでのキハ20系代替車輌として投入されていった。

キハ35系の外観を特徴づけるものとして、外付けの乗降扉が挙げられる。

筆者はそれまで、如何にも格下車輌の仕様だと高を括っていたのであるが、調べてみると、この方式へ至る興味深い経緯があった。

当時のローカル線の駅プラットフォームは、汽車時代のまま嵩上げ工事が行われていないものが殆どであった。そのため乗降口にはステップを設けることになるのであるが、キハ35系では初めて3ドアが導入されたことで開口部が多くなり、台枠の構造と荷重の関係から戸袋式は見送られ、代わりに車体外部からドアを吊り下げる方法が採用されたのである。

キハ30は1962(昭和37)年からキハ35系の両運転台車として全106輛が製造された。

片運転台のキハ35との組み合わせは使い勝手が良く、八高線では2〜5輌編成で運行していた。

| 項目 | 値 | |

|---|---|---|

| 定員 | 座席数 | ロングシート 56 |

| 立席数 | 72 | |

| 主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |

| 最大幅(mm) | 2,929 | |

| 最大高(mm) | 3,945 | |

| 台車中心間距離(mm) | 13,800 | |

| 自重(t) [ ] 500番台 | 32.4 [32.6] | |

| 動力機関 | 形式 | DMH17H |

| 連続定格出力(ps)/ 回転数(rpm) | 180/1,500 | |

| 台数 | 1 | |

| 最高運転速度(km/h) | 95 | |

| 台車 | 形式 | DT22C , TR51B |

| 軸間距離 | 2,100 | |

| 車体 | 運転台 | 両側 |

| 暖房装置 | 温水 | |

| 便所 | - | |

| 付属装置 | 冷却水容量(ℓ) | 329 |

| 燃料タンク容量(ℓ) | 550 | |

| 便所用水タンク容量(ℓ) | - | |

| 製造 | 初年度 | 1962 |

| 輛数 [ ] 500番台 | 100 [6] |

形式写真

キハ30 0番台

キハ30 19

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

当時の八高線は2〜5輌編成で運行していた。

写真はキハ30が両運転台であったにもかかわらず、中間車として編成に組み込まれた例である。

また、前面補強板

未

施工の車輌であったことが見て取れる。

キハ30 39

撮影:1993年05月16日 明覚駅

両運転台のキハ30であるが、こちら側が前位である。これは動台車の位置により決定され、キハ35系では前位側に動台車を履き、そのうち駆動輪は後側(エンジン側)の1軸のみである。

キハ30 66

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

キハ30の後位側である。幌枠横の手掛けのうち助手席の窓の位置にもあるのは後位側のみで、この個体は窓下にも設置されていた。

キハ30 89

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

後位側の妻面に車輌換算標記などが記載されるが、レイアウトは車輌によりまちまちであった。

また、八高線ではキハ30は高崎寄りを前位として車輌の向き揃えていたようだ。

キハ30 98

撮影:1993年05月16日 明覚駅

前照灯はシールドビーム化された際に個体により若干の差異が生じた。

当初の前照灯レンズ面を蛇腹状の凹凸のある鉄板で埋めた例(キハ30 89参照)とシールドビーム2灯を枠に収め、余白を平滑に仕上げた例(当写真)である。

キハ35

キハ35は片運転台で便所を有した通勤型気動車として1961(昭和36)年に誕生した。

キハ35には新潟地区用の寒冷地仕様の500番台やオールステンレスボディーの900番台も製造された。 いずれも八高線で運用されていた。

後年、踏切事故による乗務員保護対策から前面に補強板の追加改造された車輌も多く存在し、前照灯のシールドビーム化の有無など個体差が見られた 。

八高線では朱色5号の1色(通称タラコ色)で塗装され、より国鉄の雰囲気を残していた。

| 項目 | 値 | |

|---|---|---|

| 定員 | 座席数 | ロングシート 58 |

| 立席数 | 74 | |

| 主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |

| 最大幅(mm) | 2,929 | |

| 最大高(mm) | 3,945 | |

| 台車中心間距離(mm) | 13,800 | |

| 自重(t) 0番台 500番台 900番台 |

32.4 32.6 28.4 |

|

| 動力機関 | 形式 | DMH17H |

| 連続定格出力(ps)/ 回転数(rpm) | 180/1,500 | |

| 台数 | 1 | |

| 最高運転速度(km/h) | 95 | |

| 台車 | 形式 | DT22C , TR51B |

| 軸間距離 | 2,100 | |

| 車体 | 運転台 | 片側 |

| 暖房装置 | 温水 | |

| 便所 | 和式 1 | |

| 付属装置 | 冷却水容量(ℓ) | 329 |

| 燃料タンク容量(ℓ) | 550 | |

| 便所用水タンク容量(ℓ) | 550 | |

| 製造 | 初年度 0番台 500番台 900番台 |

1961 1964 1963 |

| 輛数 0番台 500番台 900番台 |

217 31 10 |

形式写真

キハ35 0番台

キハ35 162

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

更新後の前照灯が1灯の珍しい個体。初期の前照灯に比べると直径が半分程しかない。

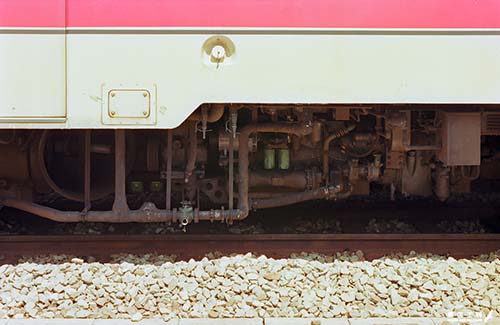

キハ35は車輌4位のコーナーに便所が設置されていた。

汚物処理はタンク式ではなく、垂れ流し式であったことも床下装置から伺える。

キハ35 164

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

八高線のキハ35系の妻面運転席側の角には稀に上下2箇所(普通は運転台窓脇に1つ)に通風口のあるものがあった。ただ解放状態を目撃したことは一度もなく、溶接されているような跡もあり、機能していたのかは不明である。

キハ35 500番台

キハ35 522

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

新潟地区へ投入された寒冷地仕様の車輌であったが、スノープロウは撤去されていた。

八高線のキハ35系に共通する仕様として、貫通扉の窓の上部に設置されていた通風口が廃止された。

おそらく貫通扉ごと新品に交換されたものと思われる。

キハ35 530

撮影:1993年05月16日 明覚駅

0番台との外観上の相違の一つにベンチレーターの形状が挙げられ、0番台では101系電車に見られたグローブ型であるのに対し、500番台は耐雪仕様の埋込型となっていた。

ちなみにグローブ型とは形状から呼称されるものではなく、米国グローブ社により設計されたことに由来している。

キハ35 900番台

キハ35 901

撮影:2015年08月30日 碓氷鉄道文化むら

全ステンレスの試作車として1963年に東急車輛により10輛が製造された。八高線には905、907,909番が配属となった。

1990年には廃車となったため、生憎撮影は出来ていない。 キハ35-901は高崎運転所に配属されていたが、川越線で活躍していたようで、八高線を走行していたのかは不明である。

ステンレス製のため、本来は塗装の必要がない車体であるが、塗装業務が減少するとの国鉄時代の組合側からの要求により他と同様に塗装が施されている。

なお、側面のコルゲート(波板)は強度のためではなく、溶接による歪みを隠すための仕上げであった。

また、側面乗降扉3箇所の吊り下げ部が一体化しているのも特徴に挙げられる。

キハ38

キハ38は老朽化したキハ35の代替用に国鉄末期の1986年から製造された新形式で、台車および変速機は廃車となったキハ35から転用し、車体、エンジン等は新製された。 0番台が4輌、便所設備のない1000番台が3輌製造され、全車が八高線に投入された。

エンジンは185系気動車にも採用されていたDMF13HSが1台搭載された。

DMF13HSエンジン

エンジン形式DMF13HSの意味は

DM = Diesel Motor

F = 6気筒( ABCDE F = 6番目 )

13=シリンダー容量13(ℓ)

H = 横型エンジン

S = 過給機付き

また、八高線では初めて冷房設備AU34を装備した車輌でもあったが、撮影当時はまだ搭載されていない。

八高線では1996(平成8)年まで運用され、その後は久留里線で運用された。

| 項目 | 値 | |

|---|---|---|

| 定員 | 座席数 0番台 1000番台 |

ロングシート 54 ロングシート 58 |

| 立席数 0番台 1000番台 |

70 80 |

|

| 主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |

| 最大幅(mm) | 2,803 | |

| 最大高(mm) | 3,955 | |

| 台車中心間距離(mm) | 13,800 | |

| 自重(t) 0番台 1000番台 |

31.6 30.9 |

|

| 動力機関 | 形式 | DMF13HS |

| 連続定格出力(ps)/ 回転数(rpm) | 250/1,900 | |

| 台数 | 1 | |

| 最高運転速度(km/h) | 95 | |

| 台車 | 形式 | DT22C , TR51B |

| 軸間距離 | 2,100 | |

| 車体 | 運転台 | 片側 |

| 暖房装置 | 温風 | |

| 冷房装置 形式(個数) | AU34 1 | |

| 便所 0番台 1000番台 |

和式 1 - |

|

| 付属装置 | 冷却水容量(ℓ) | 128 |

| 燃料タンク容量(ℓ) | 400 | |

| 便所用水タンク容量(ℓ) 0番台 1000番台 |

550 - |

|

| 製造 | 初年度 | 1985 |

| 輛数 0番台 1000番台 |

4 3 |

形式写真

キハ38 0番台

キハ38 1

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

冷房装置をはじめ、客室窓のユニットもバスと共通仕様にしたことで、コストダウンが計られている。

便所はキハ35と同様に4位のコーナーに設置された。

ボディーが近代化されたものの、便所の汚物処理はタンク式ではなく、垂れ流し式のままであった。

キハ38 2

撮影:1993年05月16日 高麗川駅

中間車としても編成に組まれていた例である。

プラットホームが汽車時代仕様の八高線では乗降扉にはステップが設けられていた。 35系では強度の問題から外付けとなった扉もこの時代には戸袋式に進化している。

キハ38 2 久留里線

撮影:2010年09月07日 木更津駅

久留里線へ転属したキハ38-2。

カラーリングも一新され印象が大きく変わった。

キハ38 1000番台

キハ38 1002 他

撮影:1993年05月16日 明覚駅付近

最後尾の車輌はキハ38で便所設備のない1000番台。

前面のデザインに0番台との相違はない。