鶴見線には長らく2輌の旧型国電が在籍していた。クモハ12052とクモハ12053である。

種車はクモハ12052が昭和4年製造のモハ31018、クモハ12053は昭和6年製造のモハ31088で、これらモハ30・31系の制御電動車は戦後に形式統一され、モハ11へと集約された。

更新修繕を経て昭和34(1959)年に両運転台化改造され、クモハ12050〜となる。

2輌とも図面上は同一仕様であるが、手掛けの有無や位置をはじめ、細かな差異がある。これらを比較するのも面白い。

なお、クモハ12053は2006年に廃車、2010年に解体されている。

2021年2月 記

鶴見線を単行運転するクモハ12053

1993.06.06. 安善駅

形式写真

クモハ12053 2位側から

クリックで高解像度画像

50mm単レンズおよびPLフィルターにるフイルム撮影、細部までフォーカスを合わせるため、絞りf22に設定し、それに対応すべく低速シャッターと当時の持てるスキルを注ぎ込んだ一枚である。

クモハ12053 4位側から

こちらが昭和34年に両運転台化に伴い増設された側で、幌座は残置された。

撮影:1993.06.04. 鶴見駅

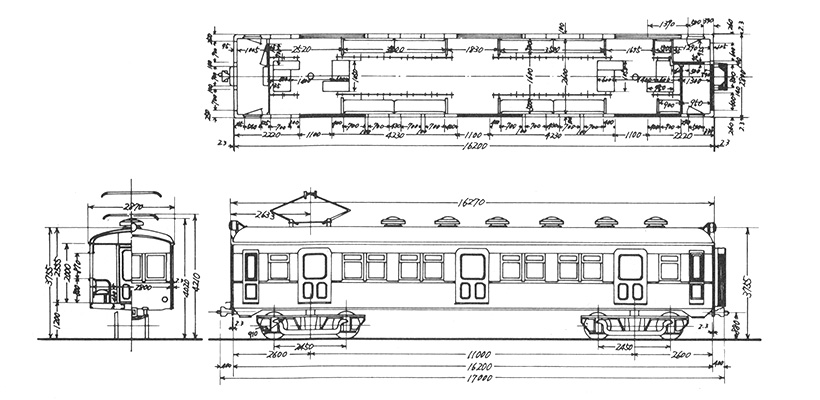

クモハ12051〜054図面

このタイプは1982年当時で全4輌が国鉄に在籍していた。

17m車であるにも関わらず、重量が45tもあった。これは現在の車輌の1.5倍以上に当たる。

クモハ12053

形式 クモハ12

自重:44.6t 換算:積 5.0 空 4.5

全検:大井工 平成4年5月 定員:104人

所属:東ナハ

座席:ロングシート 数:35席

台車:DT11

製造年:昭和6年 改造年:昭和34年(両運転台化)

前形式:モハ31088 → モハ11256

1位側から

クリックで高解像度画像

3位側から

戸袋窓の3位側端は躯体として埋め殺しになっている。

ディテール

形式番号標記

国鉄時代の標準書体で記載されていた形式番号。

DT11台車

DT11の特徴はイコライザーと呼ばれる弓形をした水平梁で、ここに大型のコイルばねが載る構造である。

中央の逆ハの字の部材などが追加され、DT10より複雑化している。

DT10・DT11は17m級電動車のみが装備していた台車で、昭和7(1932)年に誕生する20m級電動車からは構造が大きく異なるDT12を履くことになる。

つまり、この表情をした台車は昭和一桁代製造の特有なものなのである。

なお、20m車はこれ以前にも付随車がモハ32系に存在していたが、恐らく車体重量と強度の問題なのだろう、国電黎明期の電動車は17mで設計されたのであった。

台車詳細

車体から台車の心皿へ載る荷重は上揺れ枕 → 枕ばね(板ばね)→ 下揺れ枕 → 揺れ枕吊り → 台車枠側梁 → コイルばね → イコライザー → 軸受 → 車軸 と上下に行き来して車輪へ伝えている。

また、スポーク車輪であることも見て取れる。

写真左に写る「枕ばね(板ばね)」であるが、普段我々が目にしている手前に鋭角に突き出た形状は、菱形をした全体のうちの半分でしかなく、台車奥側に対象形が隠れていることを述べておきたい。