シキ613 B1 全景

シキ613はたシキ610形全5輌のうち4番目に誕生した車輌で、昭和48(1973)年に日本車輌で製造された。

撮影当時シキ610形は国内最大の240t 積の大物車で(シキ700形280t 積が過去に存在した)、積車時の全長は40m超える。これは電車2輌分の長さに相当する。

シキ610形には2種類の荷受梁がある。これは積荷である変圧器と車体とを接合するヒンジの形状がメーカーにより異なるためで、東芝、日立、富士電機の変圧器用がB1梁240t積み、三菱電機用がB2梁235tであった。なお、シキ613はB1梁のみが製造された車輌である。

シキ613は製造されてから33年後の平成17(2005)年3月に廃車になっている。

廃車に至ったきっかけは、姉妹車であるシキ611が運用中に台車の軸焼けを起こしたことによる。部品交換の必要に迫られたものの、このとき新品は作成されず、シキ613から部品転用されることになった。 いわゆる共食い供出である。 これで同形式はシキ611の1輌を残すのみとなってしまった。

大物車の多くは運用時以外は変圧器メーカーの社有地引込線に留置されているため、近くで撮影することが難しい状況の中、富士川駅は明け方に到着した大物車が夜まで停留するダイヤが組まれており、じっくりと撮影するには好都合なロケーションであった。

形式写真は空荷の状態を撮影する原則があるが、以上のような条件下のため積車時の撮影となった。しかしこのことが積荷の内容などに興味を展開させるものとなったのである。

筆者が富士川駅に留置中の大物車を撮影したのは、このシキ613が初めてであった。

長大車輌であるため、形式写真を撮るためにはある程度「引き」を取らなければならない。当然、ネットなどのない時代で、駅の線路配置図が載った書籍を調べ、富士川駅なら大丈夫だろうと考えての遠征で、果たしてその通りの結果となった。

実際に変圧器を積んだ大物車を目の当たりにし、その異様な姿に驚愕したのを覚えている。

また、当時は変圧器に関しての知識もなく、車輌中央の白い筐体がコンテナのような役割をしているのではと思ったほどである。

撮影機材は50mm単レンズ、細部撮影用に75~300mmズームレンズ、PLフィルター、三脚と形式写真を撮る上でそれなりのものだったと自負している。

2020年4月 記

撮影:1993.01.15. 富士川駅

シキ613 変圧器との接合部分

大物車本体は写真右半分の黒色のボディー部分で、左の白い箱は変圧器である。

このコンテナのような筐体自体が変圧器で、変電所に据えられた後、冷却機など様々な器具が周囲に取り付けられる。

写真中央の錆びた鋼材は大物車に変圧器を取り付けるためのアタッチメントである。

突放禁止

突放とは連結された機関車から走行時に車輌を切り離す作業を言う。ワムなど普通貨物の編成を組み替える時に、切り離した車輌を惰性で走行させ、ステップに搭乗した作業員がブレーキのみで速度を調整し、目的の貨車との連結を行っていた。さすがに大物車という重量級になると突放作業は禁止になるのだろう。

シキ613 B1 全景 1位側から

この日はこの1輌だけで積荷と合わせて全重量244.5tにおよぶ特大貨物と呼ぶに相応しい輸送が行われた。

シキ613 B1 全景 3位側から

前後対称の設計であるが、荷受梁の妻面に前位はA、後位にはBの表記がある。

ディテール

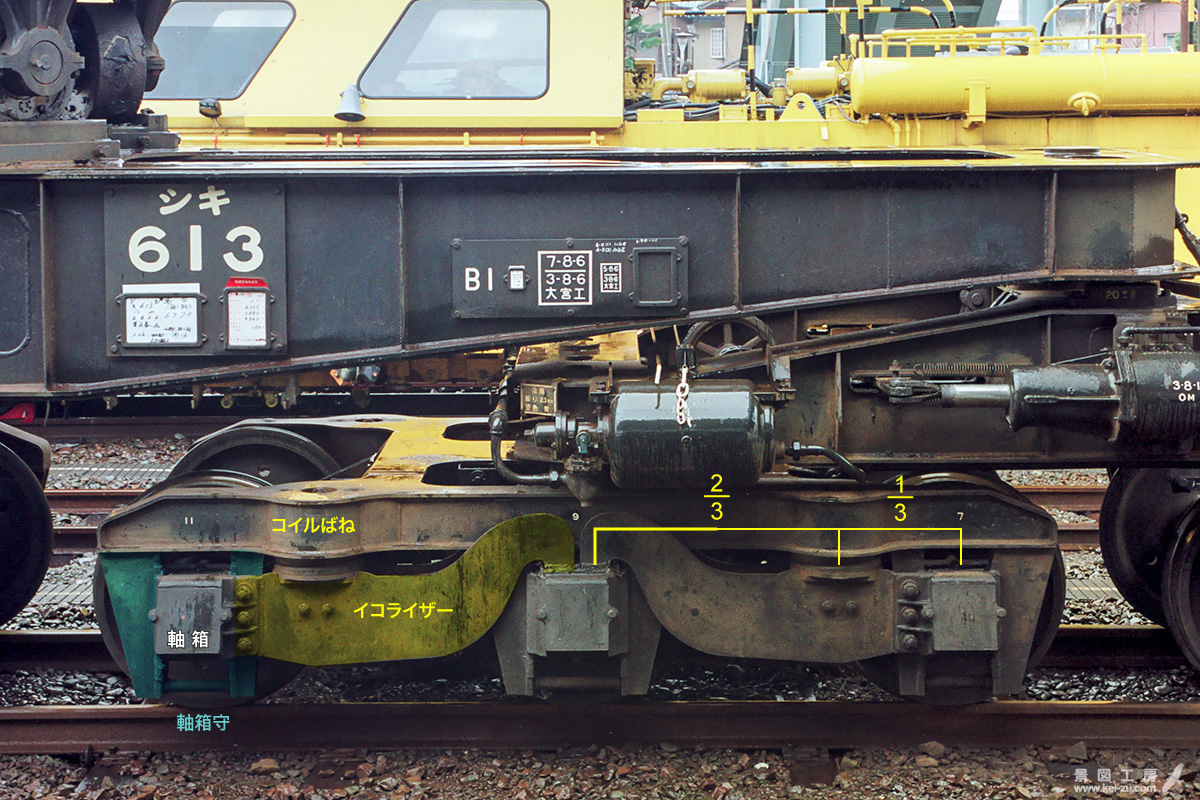

NC-4A形 3軸ボギー

シキ610形の台車の配置は3-3-3-3軸複式ボギー。

台車はNC-4A。

NC-4A台車は軸間距離1300mm x 2 のイコライザー式3軸ボギーで、車輪の直径は800mmと低重心設計である。これは車体の軽量化に寄与し、24軸ともなるとその成果は少なくない。

このアングルから捉えると、イコライザーが内側にも並行な位置にあるのが、かろうじて確認できる。

軸箱上部に書かれた数字は管理用に1位側の車輪から順に振られ、最後は4位側の48まで続く。

3軸ボギー(車端側)

詳しく観察してみると、中央の車輪は軸箱上部に左右独立したイコライザーが差し込まれる構造で、グリースが溢れており、カーブ走行時やレール分岐器通過時にも追従可能な構造であることが見て取れる。

コイル

軸受は旧来通りの平軸受で、軸箱から充填される潤滑油により摩擦力を消去しているが、何かの拍子に円滑に動作しなくなると軸焼けを起こし、ひどい場合には火災に至ることがあり、先述のシキ611の事故はまさにこの事例であった。

台車上枠と3軸ボギー

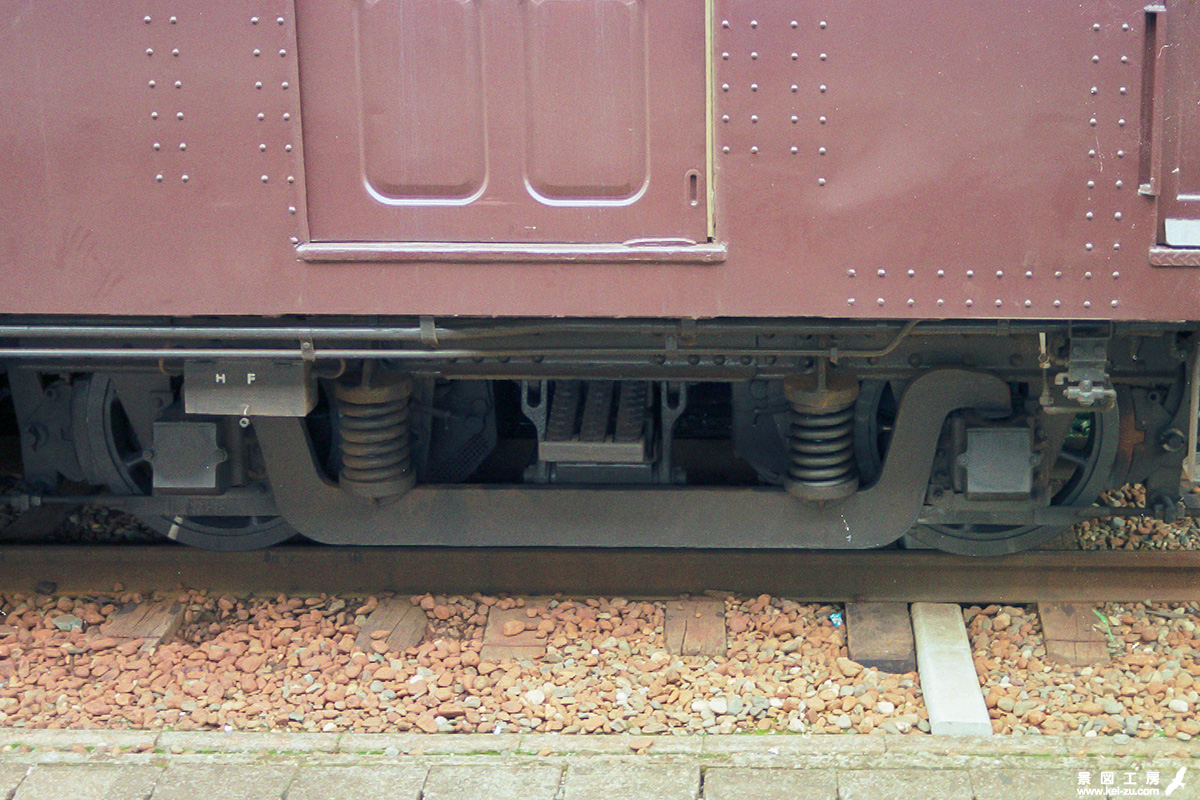

大正8年設計のDT-10台車

均衡梁と平軸受の組合せはボギー台車黎明期である大正8(1919)年製のDT-10にまで遡ることが出来、シキ610形では何故かこの半世紀前の仕様が継承された。

日本通運株式会社

所有は日本通運株式会社

車籍はJR貨物

積荷上部の黄色のパイプはブレーキ管で加圧空気が送られブレーキを制御する。積荷により前後に分離される吊掛け式大物車ではブレーキ菅が積荷の一部材として組み込まれている。

荷受梁 - 枕枠 接合詳細

荷重 240t

自重 94.5t

荷受梁と枕枠は写真右側の垂直の円筒部材でピン接合され、ここを中心に荷受梁(相対的には枕枠)がヨー回転できる構造になっている。

推進方向の全応力はこのピンが負担する。

他方、垂直荷重は写真左側のローラーに負担させることで、応力はピンに集中せず、荷受梁は滑らかな回転が得られる。3箇所で支える構造であるが、ピンとローラー機能により曲げモーメントが生じない理に適った設計となっている。

荷重を負担するローラー

この2つのローラーは荷受梁の心皿を中心とした半径1050mmの円弧上に配置され、ローラーの軸の向きは心皿方向で固定されいている。カーブ走行時にはローラーが回転し垂直荷重のみを枕枠に伝える。推進方向の応力を担う機能はない。

ローラーを詳細に観察してみると、8組のベアリングがローラー内部に格納されている様子が伺える。何十トンもの荷重がここに集中するため、より滑らかな回転が必要になるためだ。

心皿の中心点からローラーまでの半径はローラーの厚さ分だけ内側、外側で差異が生じるわけだが、写真を見る限り機械的な処理は見らない。接地面にグリースを満たすことで、この差異から生じる摩擦力を解消しているものと考えられる。

荷受梁 - 積荷接合部

積荷と荷受梁の接合は下部の巨大なヒンジと上部の圧着板のみで、積荷の自重により上部の圧着板が締め付けられ固定される。機関車による牽引の応力はヒンジが負担する。

突放禁止

シキ613

積 26.5

空 9.5

製造銘板

日本車輌

昭和48年

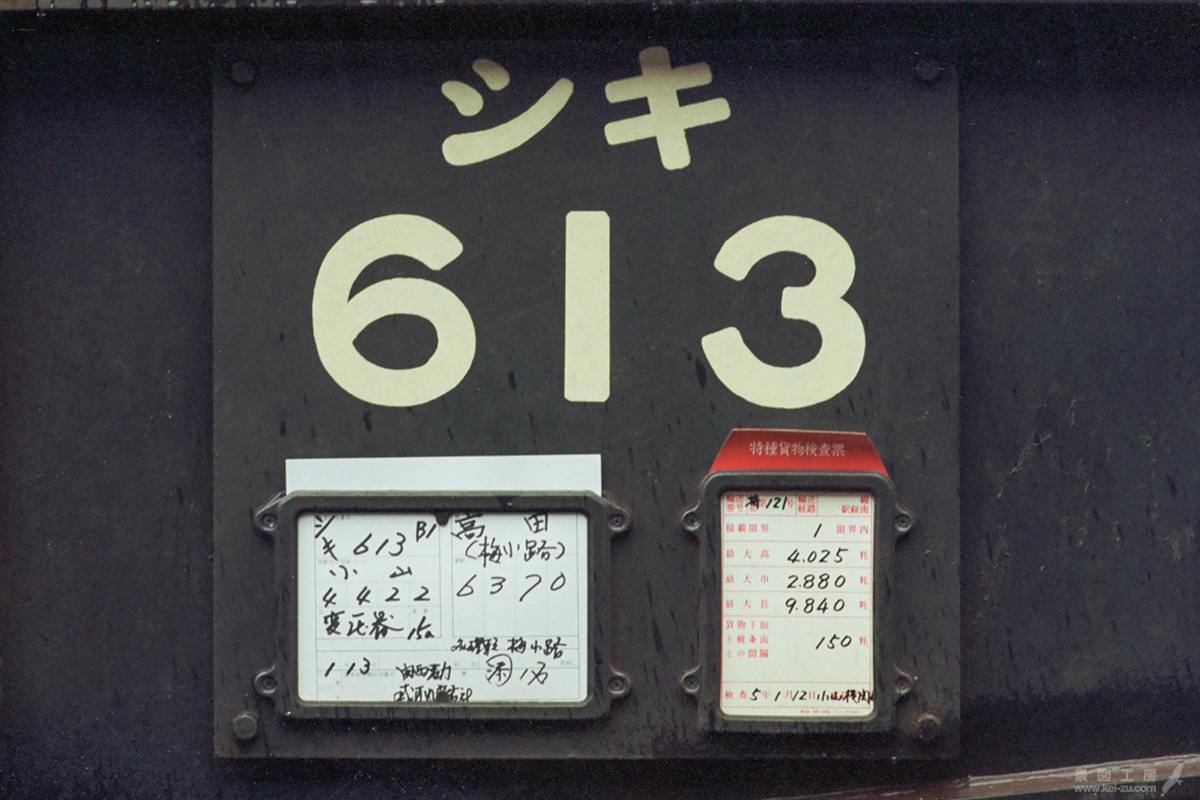

貨車車票および特殊貨物検査票

貨車車票

- 貨車記号番号:シキ613 B1

- 発駅:小山 発駅コード:4422

- 品名:変圧器 重量:150.0(t)

- 着駅:高田(梅小路)

- 着駅コード:6370

処理? 梅小路 - 1月13日 経由 - 取卸し

- 荷受入:関西電力 南河内変電所?

- 記事:添1名

特殊貨物検査票

- 輸送番号:第121号 輸送経路:-

- 輸送番号:第1限界内

- 最大高:4,025粍(mm)

- 最大幅:2,880粍

- 最大長:9,840粍

- 貨物下面と軌条面との間隔:150(mm)

- 検査:(平成)5年1月12日

- 小山機関区

小山駅発と記載されているため送り主は変圧器メーカーの高岳製作所(現東光高岳)と思われる。

検査標記

検査票記

- 全般検査 (平成)7年- 8月- 6日(まで) 3-8-6(検査済) 大宮工

- 重要部検査(平成)5-8-6(まで) 3-8-6(検査済) 大宮工

- 交番検査(左側の小さな紙製の票札)

(平成5)3-11(まで) 12-16(検査済) 1級シキ613 小山機区

- B1 (全般検査B級 48ヶ月以内、交番検査1級 90日以内)

ブレーキ関連

注意

- 絞り:23ミリ

- 塗色:青

EF65 1067

EF65 1067

この撮影時の機関車はEF65-1067で昭和50(1975)年の1000番台第6次製造ロットの車輌であった。

自動空気ブレーキ系の常用減圧促進改造が施工されたことを示す赤色プレートをまとっている。

2020年現在は改番され2067号機として現役で運用されている。

シキ610形

シキ610 B1

シキ610はシキ610形のトップナンバーで、昭和37(1962)年6月に落成した車輌である。

撮影時の常備駅は貨物専用の末広町駅で、実際に留置されていたのは隣接する東芝の敷地内であった。

所有は東芝物流株式会社。ロゴマークは筆記体の古いままのToshibaが掲げられていた。

この日の積荷はケーブルもしくは鋼板だろうか、円筒形の重量物が特殊な継手により支持されていることが見て取れる。

2002年廃車。

撮影 1993.05.04. 鶴見駅

シキ611 B1

シキ611を立面図的に撮影。

積荷の荷重はトーナメント表を逆にたどるような形で各車輪へ分散される。

荷受梁の荷重はローラーが負担し、その位置はまくら枠の中央上部に配置され、カーブ走行時の回転軸(ヨー回転)となるピンの位置はそれより1050mm内側にある。

写真は回送のシキ611 B1。

シキ611は、シキ610の誕生から9年後の昭和46(1971)年6月に落成し、このときB1梁の他にB2梁も製造された。

2021年現在、シキ610形では唯一残存し、運用もされている。

撮影 2014.03.03. 玉川橋梁

シキ611 B1 回送

撮影 2012.03.02.