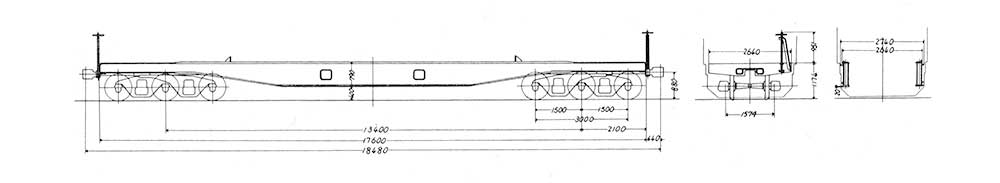

シキ25 全景

撮影:1993.06.06. 浅野駅

シキ25は昭和35(1960)年に日本車輌で1輌のみ製造された汎用型の落し込み式大物車である。

翌年、信越本線で限界抵触による接触事故を起こしたため、側梁の下部を170mm切断した経歴がある。

一見、コキのような外観は他の大物車に比べると見劣りするが、詳細に観察していくと様々な発見があり、興味深い車輌と言える。

株式会社東芝所有で車体には筆記体のToshibaロゴが描かれている。これは当時でさえ懐かしさを覚えた古いロゴマークであるが、更新されることなく、そのまま使用されていた。

平成14(2002)年12月廃車。

ロシキ

地域を限定して運用する最高速度65km/h以下の貨車を示すローカルの「ロ」を冠し、車体には黄帯が施されている。

形式の前の▲記号はJR化後も車籍を継承したしるし。

2020年4月 記

▲ ロシキ25と車体に記載

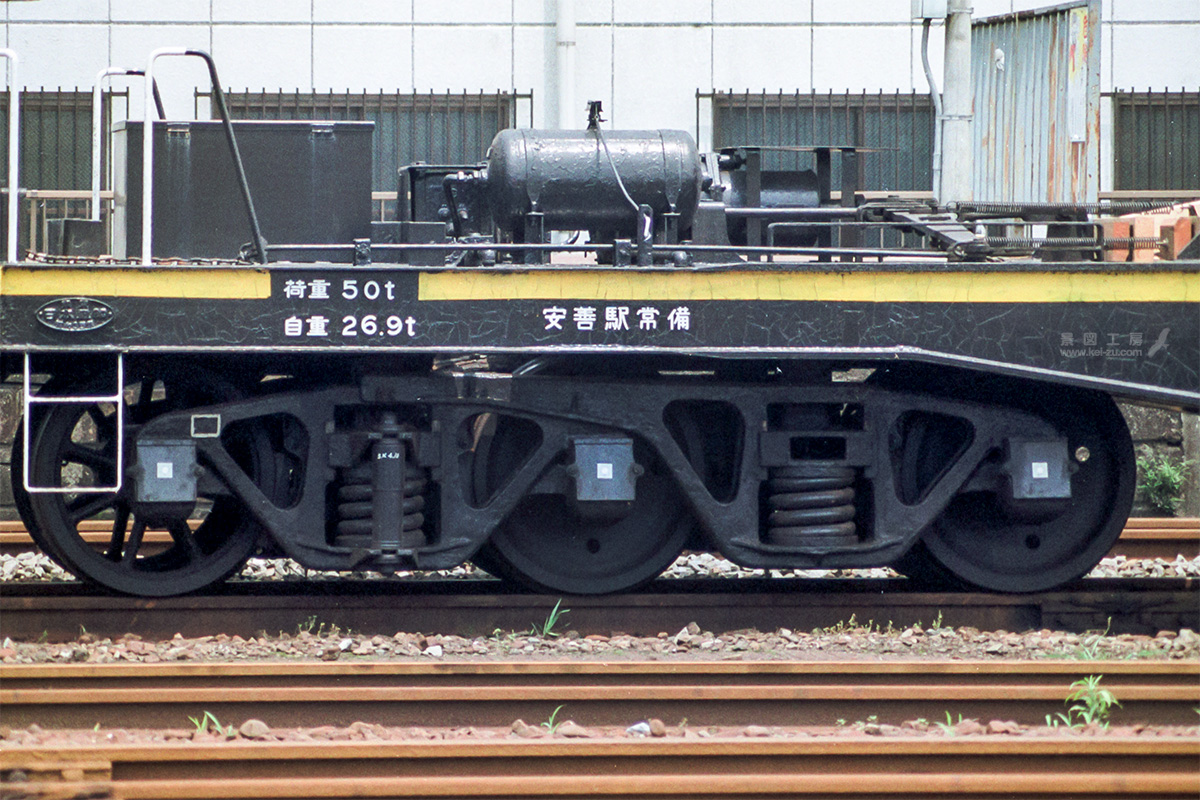

シキ25 全景 4位側から

撮影:1993.06.27. 安善駅

シキ25 全景 3位側から

ディテール

3軸ボギー台車 TR92?

シキ25の台車は3軸ボギー台車で、タキなどでよく見られるベッテンドルフ型の基本形に、隣の人の肩に腕をまわすような形で、もう1軸を加えた特異な様子が伺える。3軸ゆえ、レールに追従させるには、この腕との接合部に若干の可動域があるものと考えられる。

手元の資料では、台車の形式は量産型の3軸ボギーのTR78とあるが、画像検索してみると微妙に表情が異なるため、それ以前に試作された台車のTR92ではないだろうかと筆者は考えている。ただ、TR92の画像検索の結果も芳しい画質のものがなく、特定には至っていない。

連結器側の車輪のみスポーク車輪であるが、1-2位側の台車では全て板状輪心の車輪である。元々、φ800mmの車輪は少なく、全検時にいわゆる共食い更新されたためと思われる。

また、オイルダンパーの取り付け位置も異なっている。これらのことは試作台車という生い立ちを物語っているのだろう。

3軸ボギー台車を立体視

PCで閲覧した場合、隣の写真と交差視することで、3D画像として立体視できるように画像を配置してある。

立体視できると、部品の奥行き関係が明瞭になる。

移動する車輌を連写した故、背景や前景は無視していただきたい。

製造銘板

製造銘板 東京 日本車輌 昭和35年

荷重 50t

自重 26.9t

検査表記と台車詳細

左側から

形式 シキ25

- B2 全般検査B級、交番検査2級

- 重要部検査(平成)6-10-17(まで) 4-10-17(検査) 新小岩車

- 全般検査 (平成)8年-10月-17日(まで) 4-10-17(検査) 新小岩車

- ① 1位

台車のコイルばね上部に「空 ↔ 積」と書かれた切替装置があるが、どういう訳か1位と4位の位置にしかない。

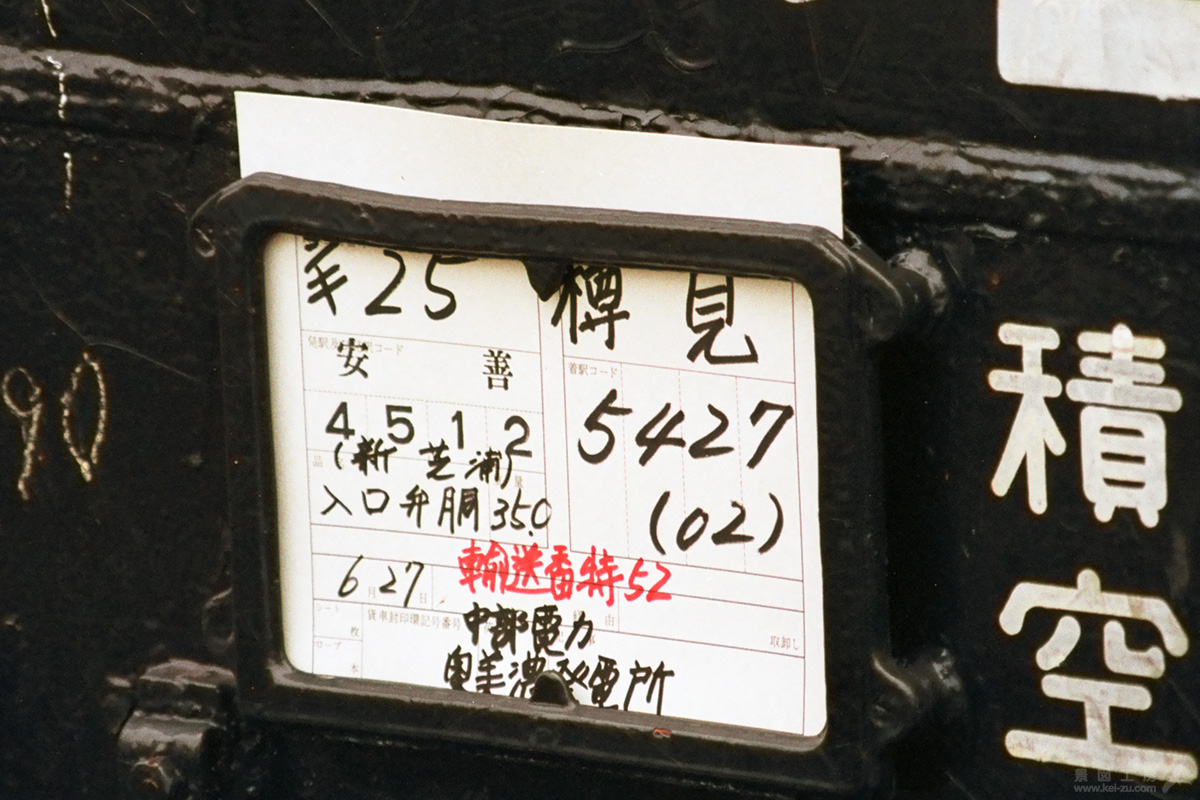

貨車車票

貨車車票

- 貨車記号番号:シキ25

- 発駅:安善 発駅コード:4512(新芝浦)

- 品名:入口弁胴 重量:35.0(t)

- 着駅:樽見

- 着駅コード:5427(02)

- 6月27日 - 経由 輸送番特52 取卸し -

- 記事:中部電力 奥美濃発電所

奥美濃発電所(*1)は翌年の1994年7月から運用が開始された水力発電所で、新設ゆえに当時は地図にも載っておらず、今回の調査でようやく判明するに至った。

貨車表示票

特別な注意を要する貨物を積載する貨車には、貨車車票の他、貨車表示票が使用される。

大物車では特殊貨物検査票がこれに当たる。

特殊貨物検査票

- 輸送番号:特第52号

- 積載限界:第1限界内

- 最大高:3,850粍(mm)

- 最大幅:2,640粍

- 最大長:9,280粍

- 貨物下面と軌条面との間隔:-

- 検査:(平成)5年6月24日

- 川崎貨車区

入口弁胴を運ぶシキ25

入口弁胴(*2)とは水力発電所などで使用される巨大な制御弁で、ロータリーバルブとも呼ばれる。

今回の積荷は入口弁胴のうち、弁箱という外側の躯体の半分で、残りの部材と接合することで外殻を構成する。

この中に水路が貫通した球形の弁体という部材が収まり、回転することで栓の開閉をする仕組みになっている。

写真に写る円形のベニヤ板で塞がれた部分には弁体を駆動させるための軸芯が収まる構造だと思われる。

4位側詳細

2-4位側には側梁に沿ってブレーキ管が配置されている。 また、積荷を固定するためのフックや突起が設置され、黄帯は妻面全幅に渡って施されている様子が見て取れる。

それにしても、一部だけがスポーク車輪の3軸ボギー。見れば見るほど気になってしまう。

ヨ8823 + シキ25 + DE10 1137

通過する列車を真横から複数回撮影し、無理やり繋げて立面図的に仕上げてみた。

拡大・縮小、スクロール可能。