昭和61年12月31日 その3

湧網 線

キハ22 119

中湧別始発の07:20発923Dへ乗車する。 目的は間も無く廃線となる

撮影ポイントとしてサロマ湖沿いを走る姿を収めるため、

ただ、現在のように詳細な地図が簡単に手に入るわけではなく、大まかな場所の情報を基に、あとは現地で判断というスタイルであった。

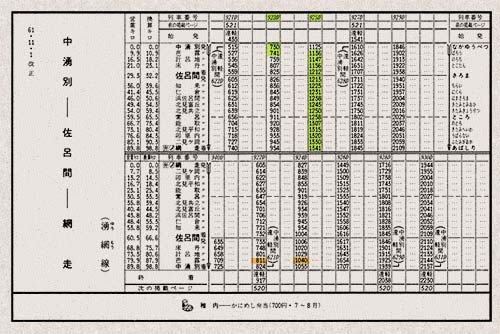

湧網線時刻表 1987年1月号

本数の少ない路線を乗り鉄&撮り鉄する場合、撮影ポイントで待ち構える列車と乗車する前後の列車で最低でも3本必要となり、ほぼ一日が潰れてしまうといった難しさを伴う。

車窓からの朝日を 中湧別 - 芭露間

この旅の3ヶ月後の昭和62(1987)年3月20日、全線廃止となる。

全線が営業した期間はわずか33年間という短命なローカル線であった。

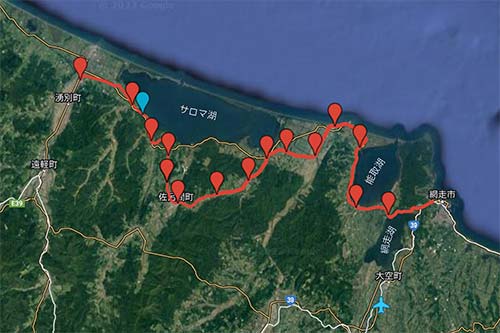

国鉄 湧網線路線図

国鉄湧網線跡 Google Maps

走破した湧網線跡を現在の地図に落とし込んでみた。

芭露駅

去りゆく923D

中湧別発 7:30の923Dに乗り、一駅目の芭露に 7:41到着。 去りゆく列車を見送った。

こんな取るに足らない写真でも、観察すると見えてくるものがある。

木製の電柱と笠付きの街路灯、線路に並走する電信線。

当時の筆者の地元より15年は遅れたインフラに思え、そのことがいっそう北国のローカル線の風情を増長させる。

駅名板 ばろう 芭露 BARŌ

国鉄時代の駅名板である。 現在のような用意されたフォントの印刷でははく、ルールに則った書体による手書き施工である。

右隣にある新聞受入箱とは、始発列車で配達される文字通りの新聞受けである。 撮影時にも使用されていたかは不明であるが。

遠方に922D上り列車

右奥のうす緑色の建物が待合室である。

芭露駅のプラトホームはレールとコンクリート板で組まれた簡易的なものであることが見て取れる。 かつては島式ホームとして上下線のレールが敷かれていたが、撮影時にはサロマ湖側のレールのみが使用されており、すでに転轍機は外されていた。

芭露駅に入線した922D

芭露駅に下車してから30分後の上り922Dを迎え撃つ。

急げばこれをサロマ湖畔で撮影することもできたのだろうが、少しでも暖の取れる待合室で待機することにした。

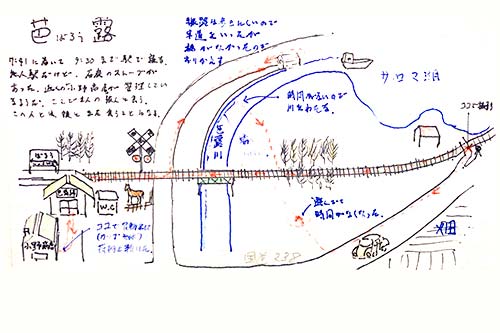

イラストマップ

帰宅後に記憶をもとに描いたマップ。

近年になって、同行した友人に尋ねたところ、これらの出来事を覚えていないという。筆者はこれを描いたことで記憶の固定化ができたのだと思う。

『 7:41に着いて 9:30まで駅で寝る。 無人駅だけど、石炭のストーブがあった。 近くの小野商店が管理しているようだ。 ここで1人の旅人と会う。 この人とは後にまた会うことになる。』(イラストマップより)

無人駅ではあったが、待合室にはストーブが炊かれていた。 途中でストーブに石炭を追加してくれる方がいた。ありがたい。 イラストには旅人のことが書いてあるが、その後の記録がなく記憶にもない。 駅の管理委託をされていたと思われる近くの小野商店でカップ麺を買い、お湯を入れてもらった。 小野商店に荷物を預けさせてもらうことをお願いし、サロマ湖畔へ向かった。

湖畔への近道として線路を歩いた。現在なら大問題であるが、当時も認められた行為ではない。 踏切が現れたので、湖方面へ芭露川沿いに道路を進むも、なかなか対岸へ渡る橋が見つからない。 すると凍った川の上でご夫婦が何かの作業をされているのが目に留まった。 「この川渡れますか?」と尋ね、大丈夫との返事をいただき無事に渡ることができた。 雪原を突っ切り、再び線路上を歩き、なんとか撮影ポイントへと到着した。

キハ40 100番台 後期型

キハ40 246 922D

写真はキハ40-100番台後期型である。後期型と仮称したわけであるが、こちらのタイプが9割を占め、いわば標準型であった。

初期型との外観上の差異は暖房循環用のダクトの位置の変更により、客室の側窓のレイアウトも異なる点や、屋根上の水タンクの形状が丸みを帯びたものになるなど、容易に区別できる。

台車は円筒案内式ウイングばね軸箱支持の動台車のDT44Aおよび付随台車のDT227Aとなり、前期型とは形状が全く異なる。

キハ40-100番台はのちにワンマン化改造等に伴い改番されたため、現在は形式消滅している。

| 項目 | 値 | |

|---|---|---|

| 定員 | 座席数 | セミクロスシート 66 |

| 立席数 | 30 | |

| 主要寸法 | 最大長(mm) | 21,300 |

| 最大幅(mm) | 2,930 | |

| 最大高(mm) | 4,055 | |

| 台車中心間距離(mm) | 14,400 | |

| 自重(t) | 36.8 | |

| 動力機関 | 形式 | DMF15HSA |

| 連続定格出力(ps)/ 回転数(rpm) | 220/1,600 | |

| 台数 | 1 | |

| 最高運転速度(km/h) | 95 | |

| 台車 | 形式 | DT44A,TR227A |

| 軸間距離 | 2,100 | |

| 枕ばね | 空気ばね | |

| 軸ばね | エリゴばね | |

| 車体 | 運転台 | 両側 |

| 暖房装置 | 温風 | |

| 便所 | 和式 1 | |

| 付属装置 | 冷却水容量(ℓ) | 400 |

| 燃料タンク容量(ℓ) | 800 | |

| 便所用水タンク容量(ℓ) | 250 x 2 | |

| 製造 | 初年度 | 1977 |

| 輛数 | (134)150 |

サロマ湖畔

サロマ湖畔を行くキハ22

湧網線は

計呂地

- 芭露間はサロマ湖畔を進み、ジオラマのような絶景区間が存在していた。

左奥に見える山は前ページで触れた幌岩山で、

湧別支線からサロマ湖越しに見えていた日の出の山がこれにあたる。

サロマ湖と湧網線

624Dはキハ22-307であった。

遠景から接近中に標準レンズに交換し撮影。

624D キハ22 305

振り返り同列車を。

撮影地周辺の様子

芭露駅へと真っ直ぐに続く鉄路。

湖畔には芦原が広がる。

2016年再訪の同地点

路盤面が1.5mほど高く盛土され、自動車および自転車用道路として整備されていた。

サロマ湖畔の作業小屋

サロマ湖ではウニやホタテ漁が行われており、赤い屋根の建物は漁師の作業小屋だと思われる。次の写真と比較するため、中央の常緑樹に注目されたい。

2016年再訪の作業小屋

色味がなくなり、こちらの方が古い写真に見えるが、およそ30年後の風景である。小さかった2本の常緑針葉樹がここまで成長していた。

サロマ湖と湧網線跡

2016年の2月は積雪が多く、レンタカーで再訪した際に湖畔を走破する予定であったが、途中までしか除雪がされておらず、引き返すこととなった。

芭露駅への帰路

神奈川の人間にとっては雪が珍しく、思わず雪原で遊んでしまい、時間が足りなくなってしまう事態に。

芭露駅 再び

芭露駅

比較のため再掲出。

芭露駅跡を同アングルで

今昔を同定するための基準となる建造物はひとつも残っていない。

撮影:2016年2月

芭露駅跡

芭露駅の跡地には介護施設が建てられていた。

「芭露駅の跡」の碑

この年の冬は積雪が多く、石碑の文言を全て読むことはできなかった。

お世話になった小野商店 2016年撮影

29年後に再訪したときの様子である。

空き家になっているのか、少なくとも営業している様子はなかった。 建物が残っていたことは嬉しく思えた。 看板には「小野商店」と書かれていることがなんとか判読できる。

手元のアルバムには次のようなメモ書きが残っていた。 芭露駅の待合室にいた、おじいさんと5歳ぐらいの孫の会話。

孫 :ねえ、おじいちゃん、この駅駅長さんいないの?

祖父:おじいちゃんが駅長さんだよ

孫 :本当?

祖父:そーだよ。切符も売ってない、ただ汽車に乗る人に気をつけてとお願いするだけの・・・ おじいちゃんが昔からこの駅を守ってきたんだ。

11:30芭露駅待合室にて

11:36発 925D

思っていた位置よりホームの後方に停車したため、慌てて駆け寄り乗車した。 車輌は先ほどサロマ湖畔で撮影したキハ22-307の単行運転で、中湧別から折り返してきたものであった。

湧網線 925D

車窓から 若里集落

11:36 芭露駅から925Dに乗車。進行方向右側の席に座る。

写真は北海道らしい風景に魅了され、シャッターを切った車窓の風景。 航空写真で同定した結果、床丹 - 佐呂間間にある若里という集落であることが判った。 2016年再訪の際に立ち寄ろうと考えていたが、積雪量が多く断念した。

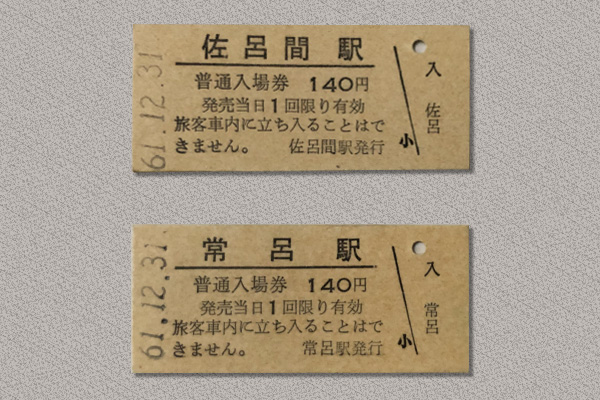

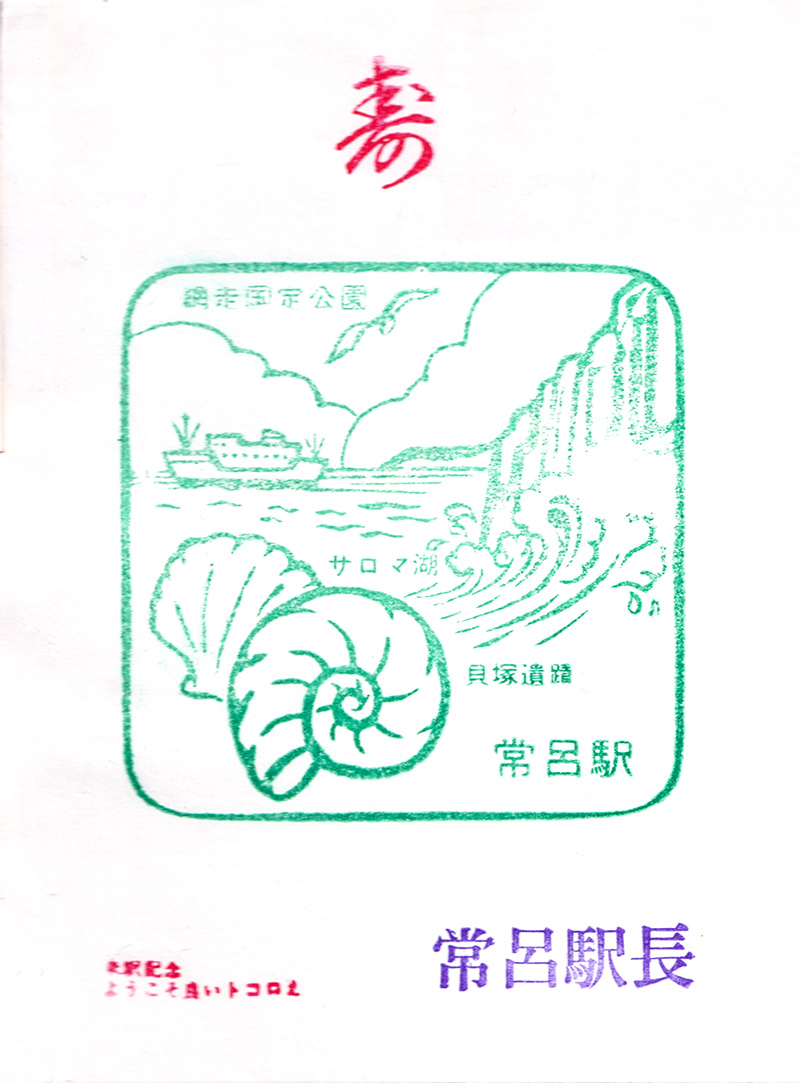

硬券普通入場券 佐呂間駅 / 常呂駅

計呂地を過ぎると湧網線は内陸部へ向い、しばしサロマ湖から遠ざかる。

佐呂間駅はサロマ湖から8kmほど内陸に入った位置の駅であった。

その後湧網線は浜佐呂間駅で再びサロマ湖に接近するも湖畔を走行することはなく、広大なパイロットファームの地を東進するルートを取っていた。

常呂駅付近ではこの旅で唯一オホーツク海を望める線区であったが、写真がないため記憶に定着せず覚えていない。

駅舎に架かる「サロマ湖 網走国定公園」の看板

駅スタンプ 常呂駅

網走湖

旅も3日目となり疲労が蓄積してきたころである。 まともに横になって休めたのは青函連絡船のカーペット席ぐらいであった。

暖気に包まれる車内では、じきに眠りに落ちてしまったようで写真の数が極めて少ない。

網走駅

網走駅

13:41に網走駅に到着。5分後の13:46発の特急オホーツク4号が1番線に既に入線しており、撮影対象が華のある特急列車へと移ったのだろう、網走駅での湧網線車輌は撮っていない。

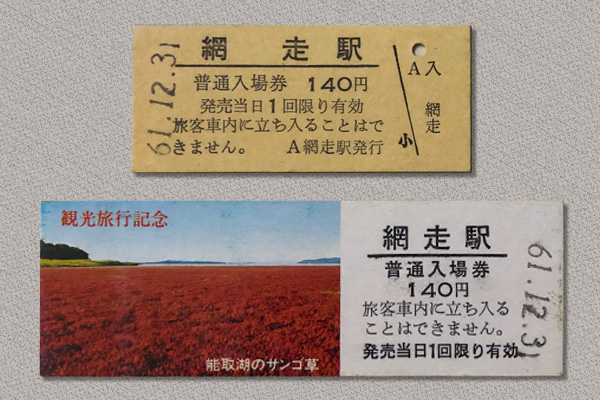

硬券入場券 網走駅

この当時は通常の入場券のほかに、観光旅行記念の大きめのものが主要駅で発売されいていた。 いずれも今となっては貴重な硬券であった。

キハ183系

特急オホーツク キハ183系国鉄特急色キハ183 904ほか

特急オホーツク 1号車

写真に写る台車は後位の駆動台車のDT47。

軸

ば

ね

は着雪防止のため筒状のゴムで被覆されたエリゴ

ば

ね

で設計された。

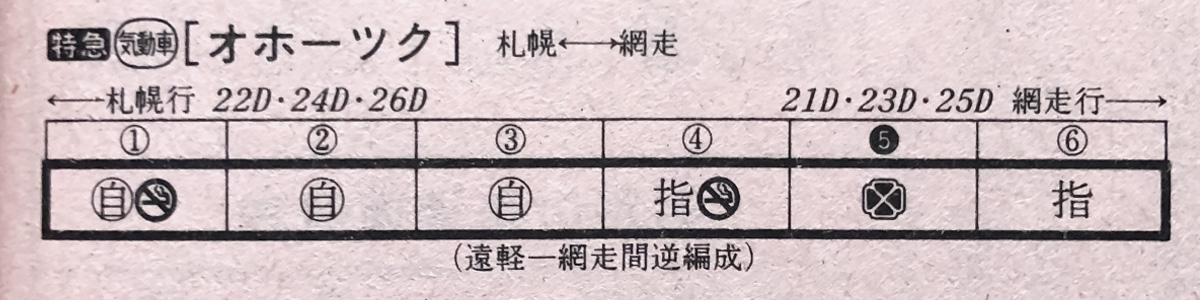

特急オホーツク編成表 1987年1月

遠軽 - 網走間は編成の向きが逆になる。

キハ183系は国鉄時代も北海道内だけで運用されていた特急型気動車で、キハ82系などの妻切の前面形状とは異なり、高運転台の特急型電車の流れを汲むデザインであった。

写真の車輌はキハ183の試作車である900番台で、側面客室窓のうち前から2番目のみ開閉可能となっており、横桟が入っていることで区別できる。

また前面のスカート下部が屈折していたとされるが、写真のものはその後の量産型のものを装着している。どこかの時点で更新されたものと思われる。

| 項目 | 値 | |

|---|---|---|

| 定員 | 座席数 | 40 |

| 立席数 | - | |

| 主要寸法 | 最大長(mm) | 20,805 |

| 最大幅(mm) | 2,903 | |

| 最大高(mm) | 4,090 | |

| 台車中心間距離(mm) | 14,400 | |

| 自重(t) | 47.4 | |

| 動力機関 | 形式 | DMF15HSA |

| 連続定格出力(ps)/ 回転数(rpm) | 220/1,600 | |

| 台数 | 1 | |

| 最高運転速度(km/h) | 100 | |

| 台車 | 形式 | DT47,TR233 |

| 軸間距離 | 2,100 | |

| 枕ばね | 空気ばね | |

| 軸ばね | エリゴばね | |

| 車体 | 運転台 | 片側 |

| 暖房装置 | 電気 | |

| 冷房装置 | AU79X x 1 | |

| 便所 | - | |

| 付属装置 | 冷却水容量(ℓ) | 615 |

| 燃料タンク容量(ℓ) | 1650 | |

| 便所用水タンク容量(ℓ) | - | |

| 製造 | 初年度 | 1978 |

| 輛数 | 4 |