<< PREV 遠軽駅

昭和61年12月31日 その2

中湧別 駅

遠軽05:32発の624Dに乗り05:52中湧別に到着。

ここ中湧別駅は名寄へと向かう名寄本線、盲腸線の湧別支線、サロマ湖沿岸を走る湧網線への分岐点となっている。

今回の旅の目的のひとつは間も無く廃線と噂される湧別支線と3ヶ月後に廃線が決定している湧網線を訪ねることであった。

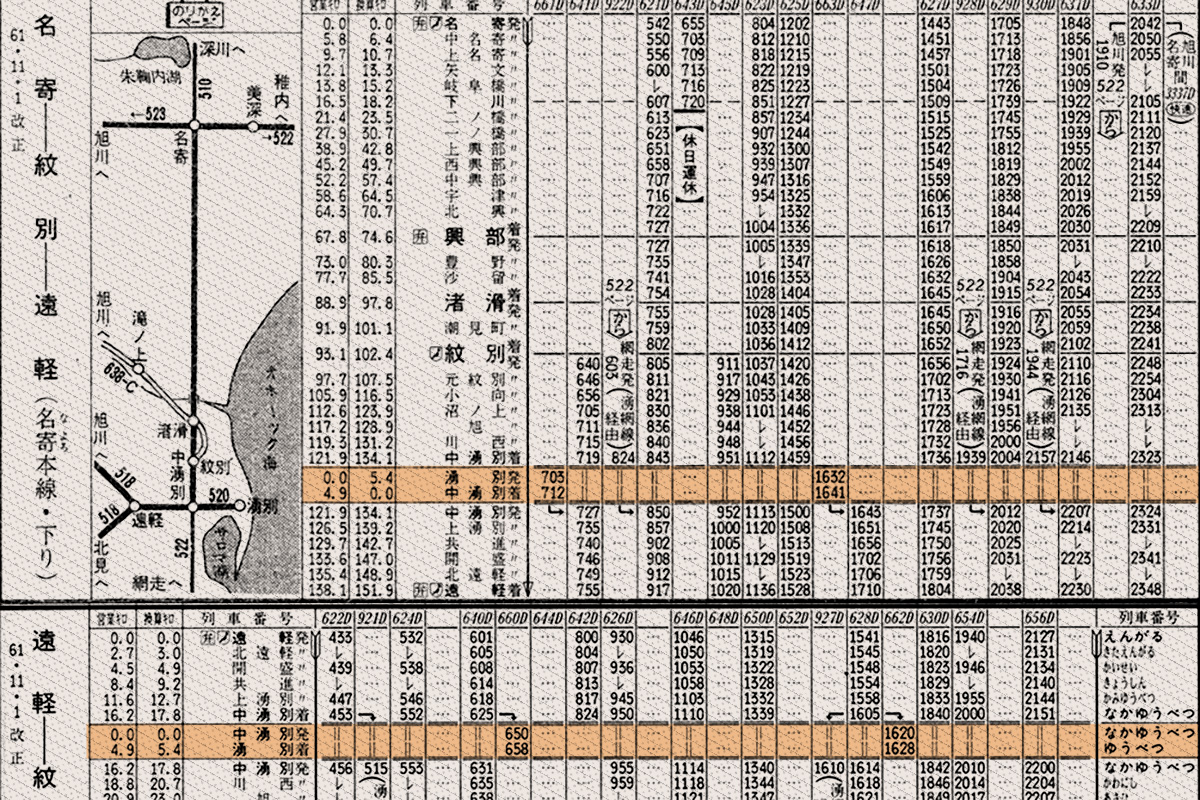

名寄本線時刻表 1987年1月号

この付近の路線の歴史を紐解くと、湧別軽便線として大正元(1912)年に

一方、現在の石北本線の一部である遠軽-丸瀬布間が開業するのは昭和2(1927)年で、さらに北見峠を越えて旭川と繋がるのは昭和4(1929)年まで待たなければならない。 現在も石北本線が遠軽駅で方向転換しなければならない原因は、元の湧別線に後から接続したためである。

他方、中湧別から北上する後の名寄本線は

名寄本線という「本線」を称する路線は廃止から免れるだろうと高を括っていたところ、湧別支線を含めた名寄本線全線が1989年5月1日で廃止となってしまった。 この撮影から2年半後のことである。

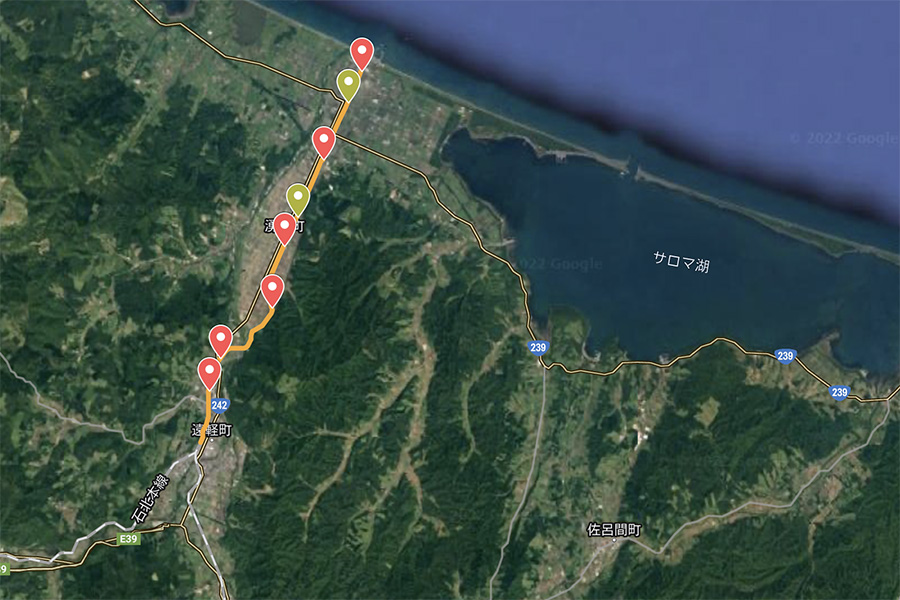

国鉄 名寄本線 遠軽-中湧別・湧別支線 中湧別-湧別路線図

旧名寄本線跡 遠軽〜湧別 Google Maps

走破した遠軽 - 中湧別(名寄本線)と中湧別 - 湧別間を現在の地図に落とし込んでみた。

出発準備のキハ40 湧別支線湧別行き

次に乗車する湧別支線の列車まで駅待合室で仮眠をとることにした。 夜明け前であったが、待合室にはストーブが炊かれていた。ありがたい。

遠軽発興部行きの640Dから中湧別で1輌が切り離され、湧別行きの660Dとなる。 寒さと睡魔で待合室にいたのだろう、切り離しの様子は撮れていない。

中湧別駅

駅舎側の1番線が名寄本線上りと湧別支線。

中湧別の待合室にはネコが一匹いた。 ストーブと乗客の弁当の一部をもらって生活しているようだった。

旧中湧別駅再訪

2016年2月に再訪したときの写真。この冬は積雪量が多く、当時と同じアングルを目指していたが断念した。

ヨ4407

旧中湧別駅構内跡には車掌車が展示してあった。

車掌車自体が珍しい今日、形式写真として記録しておきたかったが、雪に阻まれこれも断念。

発車を待つ湧別行きキハ40 660D

車輌はキハ40-100番台のトップナンバー、キハ40-101であった。

写真の左奥が遠軽方面である。その線路沿いには電信線(通称ハエ叩き)が見て取れる。

この当時の関東地方ではすでに見られなくなった光景であり、やはりインフラの格差は否めない。

湧別支線遠望

オホーツク海に向かって真っ直ぐに敷かれた鉄路。

村落の拡張よりも先に鉄道が開発されたために見られる北海道ならではの風景といえよう。

中央やや左に見られる寺院は紫金山光照寺。線路より右の寺院は注連山宝珠寺。

2022年現在も変わらずにある、変わりゆく風景の基準点である。

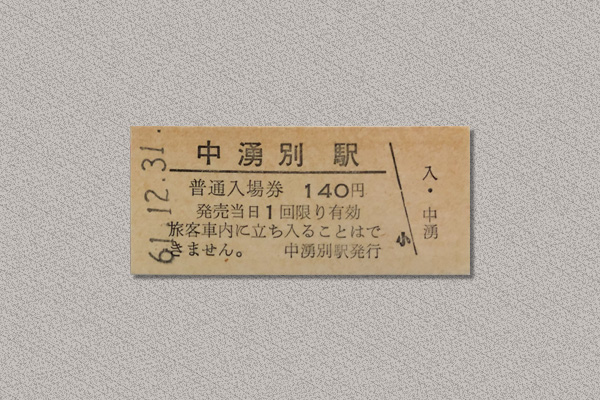

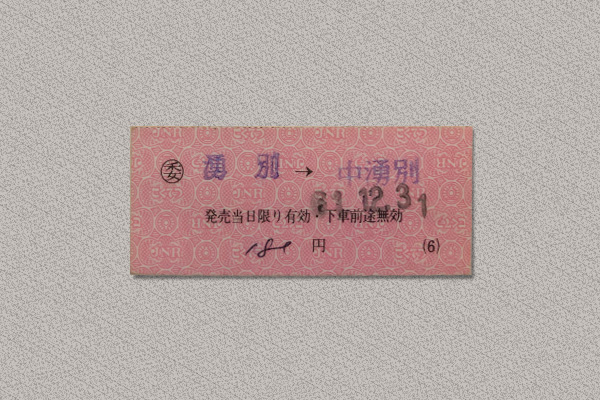

入場券 中湧別駅

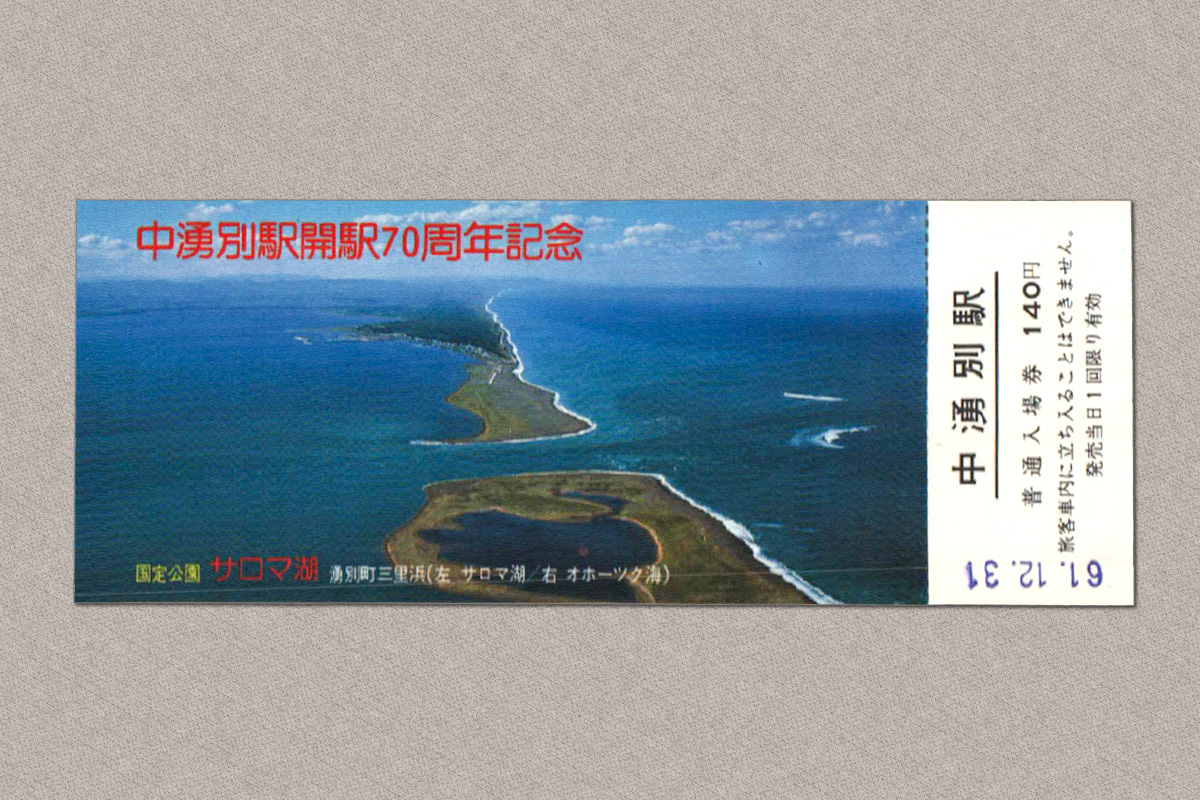

中湧別駅開駅70周年記念きっぷ

名寄本線 湧別支線

車窓からの一コマ

06:50中湧別を発車。

東の空がだんだん明るくなってきた。

湧別支線の車窓の一コマ。

Google Maps ストリートビューより

Google Mapsより同じ風景を見つけた。 北海道らしい風景を構成するアイテムの一つであった「サイロ」も今ではすっかり数が減ってしまっている。

仮乗降場 四号線 *1

国鉄時代の北海道には仮乗降場という簡易的な駅がいくつもあった。

ホームの作りも簡素で、一般的な時刻表には記載されておらず、北海道の路線のみを扱った「道内時刻表」にその表記を見ることができた。

北海道ならではの地名に「〜号」「〜線」というものがある。 これらは開拓にともなう道路名でそれがそのまま住所として定着したためである。

仮乗降場四号線跡

湧別支線跡は道路として整備され、旧四号線西側は公園に変わっていた。

撮影:2016年2月

湧別駅

遠軽 <---> 湧別

06:58 湧別着。

07:03に折り返し運転。5分間停車。

木造駅舎の湧別駅

戦前には、ここ下湧別(湧別)からサロマ湖西岸の

軽微な設備であったためその遺構を見ることはできないが、地形図には「テイネイ」という地名がの記載が残っている。

終着駅 湧別

この当時のダイヤは1日に朝と夕方の2往復のみの運行であった。 探訪した日は大晦日ということもあってか、地元客はいなかったように思えた。 物好きな乗り鉄(当時はそんな言葉もない)が数名乗車していた。

こんな位置からの撮影は今では問題となることだろう。

キハ40 101

北海道の酷寒地用に150輌製造されたキハ40の100番台のうち、初期型は16輌と稀有な存在であった。

| 項目 | 値 | |

|---|---|---|

| 定員 | 座席数 | セミクロスシート 68 |

| 立席数 | 28 | |

| 主要寸法 | 最大長(mm) | 21,300 |

| 最大幅(mm) | 2,930 | |

| 最大高(mm) | 4,055 | |

| 台車中心間距離(mm) | 14,400 | |

| 自重(t) | 36.8 | |

| 動力機関 | 形式 | DMF15HSA |

| 連続定格出力(ps)/ 回転数(rpm) | 220/1,600 | |

| 台数 | 1 | |

| 最高運転速度(km/h) | 95 | |

| 台車 | 形式 | DT44,TR227 |

| 軸間距離 | 2,100 | |

| 枕ばね | 空気ばね | |

| 軸ばね | エリゴばね | |

| 車体 | 運転台 | 両側 |

| 暖房装置 | 温風 | |

| 便所 | 和式 1 | |

| 付属装置 | 冷却水容量(ℓ) | 400 |

| 燃料タンク容量(ℓ) | 800 | |

| 便所用水タンク容量(ℓ) | 250 x 2 | |

| 製造 | 初年度 | 1977 |

| 輛数 | (16)150 |

総製造数150輌のキハ40 100番台の中でも初期型は16両のみで、後期量産型とは外観上の差異がある。

台車が軸箱の上にエリゴばねが一つ載るタイプで、表情は後期型と大きく異なる。

客室の小窓が両端に配置され、大窓は連続している。

便所用の水タンクの断面形状が台形をしている。

車内放送用のKE66ジャンパ栓の位置など、後期型との差異を見出すのも面白い。

湧別駅跡

2016年2月再訪時の風景。かつての広い構内は

「湧別町文化センターさざ波」として利用されていた。

駅が中心地となって街が発展したことを踏まえると、これほどの土地を再利用しない手はないと言える。

旧湧別駅西側の風景

廃線から27年後の風景である。 鉄道がなくなり、さぞ不便なことだろうと安易に考えていたが、すっかり綺麗な街に変わっていた。

中央やや右に見える民家だけが当時の写真にも写っていた被写体で、唯一の風景の基準点となっていた。

筆者にとっては認めたくない結論であるが、湧別は赤字ローカル線の廃線が、その後の地域にほとんど影響しないという事例を示したといえる。

乗車券 湧別 → 中湧別(硬券)

湧別支線 帰路

車窓から日の出を

再び湧別支線で中湧別へ。

今回の調査で、日の出の右に見える山は幌岩山であると同定できた。

地図 幌岩山

近景との間にはサロマ湖が広がる。

日の出に感銘を受けシャッターを切った。 毎日当たり前に昇る太陽なのに、思春期の頃というのは早起きができず、日の出などまず見ることもなく、これは貴重な体験となった。

筆者は、こんな取るに足りない写真を掘り下げることで、ノスタルジーとも異なる、その土地への不思議な愛着が湧いてしまっている。

おそらく現地の方々には、余所者がなにを勝手に物思いに耽っているんだと、ありがた迷惑に思われるのだろうが・・・。

中湧別駅 再び

中湧別駅に並ぶキハ *1

07:12 中湧別着。

3番線(左側)がこれから乗車する湧網線のキハ22 138。

2番線は湧別から乗車してきたキハ40 101で、紋別から来たキハ22 119と連結し遠軽へ向かう。

キハ22 119

プラットホームの仕様がSL時代のままで、乗車口との高低差が大きい。 車いすの利用などを考慮すると、やはり今という時代は少しずつ良くなっているんだなと気付かされる。

湧網線のドアから

キハ22 119とキハ40 101